わたしの本のこと

- 創作絵本(6)

- 創作童話(18)

- 翻訳絵本(43)

- 翻訳児童文学(5)

- たった一冊のノンフィクション(1)

- おたすけこびとシリーズ(8)

- プリンちゃんシリーズ(6)

- エロール・ル・カインの絵本(5)

- おばけのジョージーシリーズ(5)

- デイヴィッド・ルーカスの絵本(5)

- ピーター・レイノルズの絵本(7)

- きょうりゅうたちシリーズ(8)

- 美術の絵本(6)

- フランソワーズの絵本(4)

- クリスチャン・ロビンソンの絵本(3)

- デビッド・マッキーの絵本(3)

- バレリー・ゴルバチョフの絵本(2)

- バイロン・バートンの絵本(5)

- ジョン・クラッセンの絵本(4)

- ドン・フリーマンの絵本(4)

- アリスン・マギーの絵本(4)

- 荻原規子の挿絵担当(2)

翻訳絵本

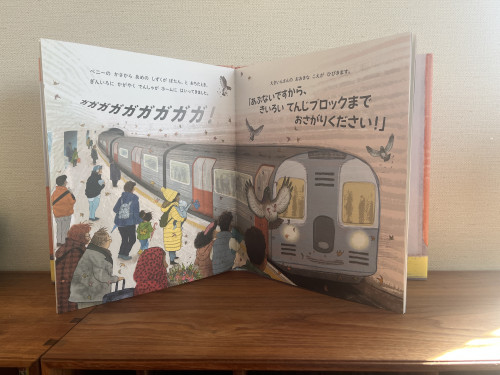

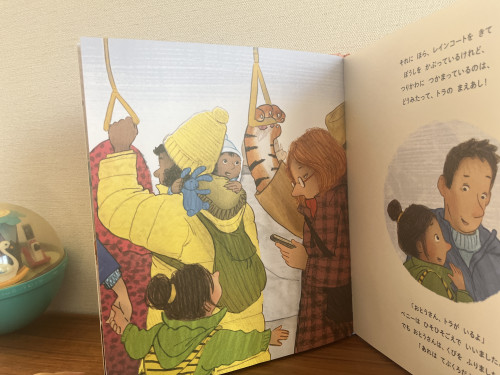

ほら、とらがいる!

フィリップ・アーダ 文 デイヴィッド・メリング 絵 BL出版

イギリス発の愛らしい絵本です。

雨の日に、ペニーとお父さんは地下への階段を下りていきます。

雨の日って、いろんなものがちょっぴり閉ざされて、あちこち濡れて光って匂いもつよく感じられて、なんとなく特別ですよね。

ペニーとお父さんが向かったのは、地下鉄の駅。

轟音をたてて、電車がホームに入ってきます。

おもわず耳を塞ぎたくなるし、ちょっと怖い!

すると、混雑した電車内でペニーが見たのは……トラの手!?

「あれは手袋だよ」って、おとうさんはいうんですけどね。

ちょっと特別な日の、いちどきりの出会い。

ほんとだったのかな?

でも、妙に納得してしまうのです。

ガガガガーオーーーッ!

編集は、内田広実さん。「ガラガラがらくた!?」から引き続き、お手合わせしてくれました。

装幀は、鈴木美緒さん。擬音の文字や描き文字で苦心していただきましたが、ぴったりの出来映えに着地しました!

びんのなかのゆめ

デボラ・マルセロ 光村教育図書

ふしぎな「びん」の絵本の3冊目です。

1冊目の「びんにいれてごらん」で、ルウェリンがびんに入れたのは花、羽、小石、そしてなんと夕焼け、虹、波の音!

ふしぎはそれだけではなくて、びんに入れれば、だいすきな友だちと分かちあうことができるというロマンチックなお話です。

でも2冊目の「びんからだしてごらん」で、ルウェリンが入れたのは、不安や嫉妬、羞恥心などのネガティブな感情。

ぎゅっと蓋を閉めてしまいこんでしまえばやり過ごせることを、ルウェリンは知ってしまうのだけど…というお話です。

そしてこの3冊目で、ルウェリンがびんに入れたのは、「ゆめ」でした。

小さな憧れ、願い、希望、大きな夢までを、せっせと保管していくのです。

どれも忘れたくないものだから。

夢のびんを集める仲間もできて、みんなのコレクションはどんどん増えていきます。

けれどもある日、激しい嵐に襲われて、すべてが無残に失われてしまうのです。

ルウェリンは呟きます。「ゆめなんて、なんのやくにもたたないんだね」と。

誰の人生においても夢のびんが打ち砕かれることはありますが、 ここ数年の世界を襲った災厄のあれこれが、つい目に浮かんでしまいます。

でも大丈夫、ルウェリンは、ちゃんともういちど、顔をあげますよ。

わたしがとりわけ好きなのは、さいごにルウェリンが夢をひとつ手放すところです。

なぜなら、新しい夢を探しにいくには、からになったびんか必要だから、って。

編集は、鈴木真紀さん。「せかいでいちばんつよい国」以来のおつきあいです。

装幀は、中嶋香織さん。かわいくてふしぎで美しい世界が、よりいっそう輝きました。

製作途中のブログも、のぞいてみてくださいね。

https://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=185

そうだ、いいもの つくってあげる!

アシュリー・スパイアーズ 作絵 絵本塾出版

カナダ発の絵本です。

女の子と犬は、仲良し。いつもいっしょに遊んでいます。

そしてあるひ、女の子は犬を見ていて呟くのです。

「そうだ! いいもの つくってあげる」

彼女の頭のなかには明確な完成図があるようです。

女の子は犬をアシスタントにして、ガラクタで何かを作り始めます。

つぎつぎに、できあがるへんてこりんなモノ。

けっこう面白いのもあるけれど、女の子は納得しません。

うーん、なんか ちがう。

やりなおし!

粘り強く作りつづけるのだけど、どれもイマイチ。

だんだん苛々してきて、かんしゃくをおこし、とうとうケガをしてしまいました。

もう いやだ! もう やめる!

でもそのとき、「アシスタント」のささやかな提案から突破口がひらけます。

うんうん、「ものをつくる」って、こういうことだよなあ…とおもう1冊です。

小さなクリエイターたちに読んでほしいな。

編集は、初お手合わせの尾下隆洋さん。画像処理の技もすばらしくて助けられました。

私がせいろ料理っていいですよ〜と力説したら、すぐに一式揃えて、人生初のセイロ料理でローストビーフを作った強者…。

装幀は、水崎真奈美さん。

原著はちょっとゴシックな雰囲気があり、楽しさが足りないように感じました。

でも水崎さんの手にかかれば、かわいく品の良い仕上がりは保証済み!

帯の藤紫と、ちょっと甘い青緑のとりあわせがお洒落です。

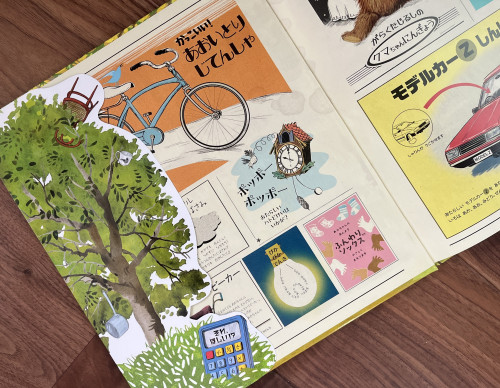

ガラガラがらくた!?

エミリー・グラヴェット 作絵 BL出版

森で一番高い木にカササギの夫婦が巣を作り、卵を産みました。

カササギたちは、巣材に使ったチラシを見て、いつかヒナたちが必要になりそうなものを、せっせと巣に運びこみます。

乳母車、クマちゃん人形、カッコウ時計、靴下、洗濯ばさみ、自転車………。

やがて巣はてんこ盛りになり、とうとう、木のてっぺんからガラガラガラ……!

さあ、卵はどうなった⁈

日本では馴染みの薄いカササギですが、西洋ではキラキラ光るものを収集する鳥として有名。

その習性をもとに、物欲に踊らされる現代のわたしたちをユーモラスに描きます。

表紙カバーの、おしゃれなダイカットをごらんください。

編集は、前袖の電卓画面にぴったりの文章をこっそり入れていた内田広実さん。

装幀は、安東由紀さん。チラシを模した見返しのデザインはさぞかし大変だったことでしょうが、どれもピタッと納まっています。おみごと!

はじめてのクリスマス

マック・バーネット 文 シドニー・スミス 絵 偕成社

サンタは北極のサンタ村で、一年中、おもちゃを作っています。

クリスマスイプに、そのおもちゃをそりに乗せて世界中の子どもたちに配ることは、みなさんもご存じでしょう。

でも、配達が終わったあとのことを知ってる人はいませんよね。

この本によれば、サンタは、やれやれとベッドにもぐりこみ、翌朝25日はいつもより30分だけ寝坊をします。

そのあとは、すぐにまた作業着をきて、おもちゃ作りを始めるのですって。

うーん、そんな働き方ってどうなんでしょう?

この本では、ワーカホリックなサンタが、「はじめて」クリスマスの豊かな時間をすごすことになった経緯が語られます。

テキストを書いたのは、マック・バーネット。

『アナベルとふしぎなけいと』『サムとデイブ』『オオカミのおなかのなかで』など、とぼけたユーモアのお話を書いた作家です。

そして絵を描いたのは、シドニー・スミス。

昨年の国際アンデルセン賞を受賞した名実ともに実力派が描く情感たっぷりに描かれた光や空気のなかで、なんともユーモラスなサンタたちです。

編集は、広松健児さん。ひさしぶりに翻訳絵本のお手合わせ、たのしかったです。

装幀は、城所潤さん。いつもながら安定感のある、おしゃれな仕上がり!

偕成社が作ってくれた素敵な動画も見てくださいね。

https://youtu.be/pLIki3j026c?si=GJ76LHHp34PyP6A2

もうすこし詳しい私の話は、こちらからどうぞ。

https://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=176

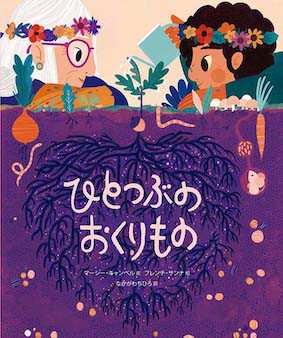

ひとつぶのおくりもの

マーシー・キャンベル 文 フレンチ・サンナ 絵 あかつき教育図書

あるところに とても ひろい くさはらが ありました。

そこにすむ おとこのこは おばあちゃんが だいすきで、

おばあちゃんも おとこのこが だいすきでした。

ふたりは しあわせでした。

男の子は、毎日、おばあちゃんから沢山の贈り物をもらいました。

暖かなだっこや、愉快な大笑い、おいしいパンケーキ。

でも、おばあちゃんが授けてくれた贈り物には、男の子が手には持てないものがありました。

たとえば、どんぐりのように小さな一粒の命を、辛抱強く大きく育てる方法…。

この贈り物は、おばあちゃんがこの世を去っても消えません。

それどころか、男の子が父となり、また次の世代へと時が移ろっても受け継がれ、やがては血のつながりのない人びとへも広がっていきます。

昨今、テレビにうつるのは、大切なものが一瞬に破壊される映像ばかり。

心が潰れてしまいそう。

人の愛の力がどれほど強くてしなやかかを、どうか忘れないでと語りかけてくれる絵本です。

翻訳中に、画家のサンナさんが来日しました。

直に教えてもらった、たのしいヒミツをふたつ、お伝えしましょう。

絵本のなかには三つの時代が描かれています。

サンナさんは、それぞれの時代のテーマカラーを決めて着彩したそうです。

あえて年代を特定しなくてもよいのですが、ヒントもありますよ。

女の子が手にしているのは……?

……そう、たまごっち!

ここから世代を推定するのもたのしいですね。

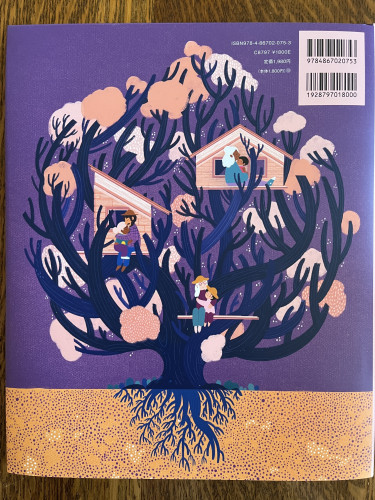

もうひとつ。

表4と呼ばれる裏表紙は、大きなどんぐりの木がそれぞれの世代の家族を抱え込んで、ファミリーツリーのよう。

でも、サンナさんはちゃんと描いているのです。

この大きな木のはじまりとなった、小さな「ひとつぶ」を。

ほら……

地面の下の根っこの端に、ぽつんと白い丸。

まっさきに、この一粒に気づいたのは、編集者のほそえさちよさんでした。

サンナさんも、とても驚いていました。

原書の編集者や出版関係者をふくめ、それまで誰一人、気づかなかったそうです!

編集は、そんな愛と熱意の持ち主、ほそえさちよさん。

装幀は中嶋香織さん。

日本で出版されたサンナさんの本をすべて手がけてもらい、そのデリカシーと統一感を、サンナさんも絶賛していました。

とってもチャーミングなサンナさん。

来日のようすを書いた記事も、よろしければお読みください。

https://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=173

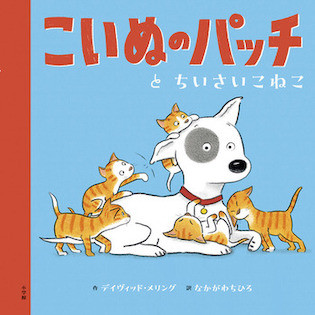

こいぬのパッチと ちいさいこねこ

デイヴィッド・メリング 作絵 小学館

こいぬの パッチには、

すきなことが いっぱい あります。

アウー!と ほえること

かじること

においを かぐこと

たべること

あなを ほること

だけど パッチは、ちいさい こねこが すきじゃありません。

だって こねこたちは、パッチにまとわりついて、まねっこをして、あげくのはてに、へんなところで、うんちをしちゃうのですから!

わたしがこの本をプレゼントした3歳ちゃんには小さな妹がいます。

何度もくりかえして読んでいたのは、パッチの苦労が身につまされるからかも。

でもそのあと彼女は、それまで以上に優しいおねえちゃんになっていましたよ。

(少なくとも、しばらくのあいだは…w)

この本の制作中のお話は、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=162

こいぬのパッチと みどりのもこもこ

デイヴィッド・メリング 作絵 小学館

こいぬの パッチには、

すきなことが いっぱい あります。

アウー!と ほえること

かじること

においを かぐこと

たべること

あなを ほること

元気な子犬のパッチ、2冊目です。

あるひ、パッチのお皿に、へんなものが入っていました。

みどりで、もこもこ。

こんなの はじめて。

どうしよう…。

子どもたちは、ほとんど毎日、はじめての物に出会います。

その新鮮な心の動きは、なんといとおしいことか。

制作中のお話は、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=162

こいぬのパッチと あかいレインコート

デイヴィッド・メリング 作絵 小学館

こいぬの パッチには、

すきなことが いっぱい あります。

アウー!と ほえること

かじること

においを かぐこと

たべること

あなを ほること

元気な子犬のパッチ、3冊目。

でもパッチにだって、きらいなものがあります。

それは、レインコート!

だって、きゅうくつで、ごわごわしてて、へんなにおいなんだもの。

(なるほど、たしかに…)

それでもパッチは、レインコートを着られるようになるのです。

いやいやではなくて、みずからの意思で、積極的に。

子どもはこうして日々の階段をひとつずつ、のぼっていくのですよね。

制作中のお話は、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=162

びんに いれてごらん

デボラ・マルセロ 作 光村教育図書

かわいくて、ふしぎな絵本です。

ルウェリンは、いろんなものを瓶に入れてあつめていました。

秋の林の金色の葉っぱや、鳥の羽、ハート型の小石など。

あとで瓶をのぞくと、きれいな景色や楽しかったことを思い出せるからです。

あるひの夕方、空も海も、さくらんぼシロップ色に染まりました。

ルウェリンは瓶をたくさんもって海辺に走り、夕焼けをうっとりと眺めている女の子に会いました。

すると、ふしぎなことが起きるのです…。

ありえないはずだけれど、だれにでも覚えがあるようで、遠い記憶がふるえます。

翻訳中のおはなしは、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=153

編集は、鈴木真紀さん。

「せかいでいちばんつよい国」のときからの長いおつきあいです。

繊細なきもちの揺れについて、あれこれと話しあいながらとてもたのしく進めました。

装幀は、中嶋香織さん。

続編の「びんから だしてごらん」と2冊セットでデザインをしていただきました。

ぜひとも、ならべてごらんください。

びんから だしてごらん

デボラ・マルセロ 作 光村教育図書

「びんに いれてごらん」の続編ですが、味わいはずいぶん異なります。

「いれてごらん」は甘やかな胸キュン物語なのに、こちらの本でルウェリンが瓶に入れるのは、こわいきもちや、かなしいきもち。

ルウェリンはやがて、うきうきしたきもちでさえ、瓶に入れてしまいます。だって悪目立ちしたくないから。

じぶんのきもちを瓶に入れて蓋をしてしまえば無難にやりすごせることを知ってしまったのです。

処世術ですよね。

でも、それをずっと続けていくとどうなるのでしょう…?

おお、こうきたか〜!と納得。深読みも可能な結末です。

「びん」というモチーフでこの2冊を編み出した作者が、つぎにどんな作品をみせてくれるのか、たのしみになりました。

翻訳中のおはなしは、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=154

編集は、鈴木真紀さん。

打ち合わせはすべてオンラインでしたが、いつもながら、こまかな心の襞についても話しあうことができました。

ほとんど対面に近いおしゃべりも!

装幀は、中嶋香織さん。

かわいい、品が良い、ぴったりだ…以外の感想がでてこない…。

テキスト配置の微妙なさじ加減にも、抜群の安心がありました。

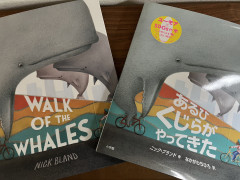

あるひ くじらが やってきた

ニック・ブランド 作 小学館

あるひ、くじらがつぎからつぎに、海から陸へとあがってきました。

こどもたちは、おおはしゃぎ。

おとなたちは、おおあわて。

大口の顧客ができて喜ぶ魚屋さん。

自転車のタイヤにせっせと空気を入れる自転車屋さん。

プールや電車は窮屈だけど、すてきなくじらの歌が聴けるから、まあいいかな。

でも、生活習慣や言葉がちがう隣人たちとの暮らしは、やはり摩擦が避けられないようです。

ちょっとずつ、不満が蓄積していって…。

ロマンとユーモアにあふれた可愛い絵本ですが、芯はなかなか社会的なメッセージが入っています。

翻訳中のエピソードは、こちらからどうぞ。

① http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=139

② http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=150

編集は、正谷優貴さん。

初のお手合わせでしたが、どうにか一回、対面打ち合わせをすることができました。

若い編集者の熱意はまぶしく頼もしいものです。

正谷さんは初々しく子煩悩な新米パパでもあり、かわいい坊やの話をきくのも楽しみでした。

装丁は、タカハシデザイン室さん。

あいかわらず、かっこいいデザインです。

表紙のタイトルスペースが狭いのに、難なくパチッと納めてくださったのは、さすが!

ことばコレクター

ピーター・レイノルズ 作 ほるぷ出版

世の中には、いろんなコレクターがいます。

昆虫、切手、コイン、カード…。

でもジェロームが集めていたのは「ことば」でした。

ピンときた「ことば」を書き抜いてスクラップブックに貼るのです。

コレクターだから、きちんと整理分類をしていたのに、あるとき、ばらばらに…。

ジェロームの気づきが、どんどん広がっていきます。

言葉のもつ力についての示唆がちりばめられているので、深読み歓迎。

ユニークな本です。

翻訳中のエピソードは、こちらからどうぞ。

① http://chihiro-nn.jugem.jp/?month=202111

② http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=148

編集は、長いおつきあいの木村美津穂さん。そして新人の黒田寛子さん。

晩秋にはアトリエにお越しいただいて、机わきのストーブで石焼き芋をやきながらの打ち合わせをしました。

2時間以上かかるので、ちょうどいいんですのよ。

だんだん良い匂いがただよってきて、ちょっと気が散るけど。

うれしそうにお芋を頬張るふたりの顔が忘れられません。

装丁は、ピーター・レイノルズの絵本ならお任せ!の水崎真奈美さん。

というか、今回の描き文字の山は想定外で、水崎さん以外にはとても頼めませんでした…。

感謝です!

いつまでいっしょ

クリストファー・チェン 文 スティーブン・マイケル・キング 絵 国土社

パンダさんと、ネズミちゃんは なかよし。

ネズミちゃんが強い風に飛ばされそうなときや、山道をのぼるときには、パンダさんが手をつないでくれます。

ネズミちゃんは、ちょっと考えて訊ねます。

「こわいお話をよむときも、手をつないでくれる?」

「川をわたるときにも、手をつないでくれる?」

パンダさんの返事は、「もちろん」。

ネズミちゃんは、もっと考え込みます。

「わたしが、ぷりぷり怒っているときも?」

「なにかいけないことをしちゃっても?」

パンダさんは、くすっと笑って、うなずきます。

パンダさんて、ほんとにやさしい。

どんなときにも、あたたかく寄り添ってもらえるネズミちゃんは幸せですね。

でもネズミちゃんは、さらに考え込むのです。

それっていったい、いつまでなんだろう…と。

親子の会話のようでもあり、恋人の会話のようでもあり。

作者のクリストファーさんは、この本を長年連れ添った亡妻に捧げているようです。

翻訳中のエピソードは、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=152

編集は、杉本真美さん。

初のお手合わせでしたが、細かなところに気を配り、丁寧に本作りをしていただきました。

とくに表紙カバーの色出しについて奮闘していただいたようで感謝です。

淡く微妙なスモーキーピンクに、ご注目を!

装幀は、岡本明さん。

いくつかだしていただいた案からも、繊細でお洒落なセンスが伺えました。

(おかげで原書よりだいぶ素敵になりましたよ〜 ヒソヒソ)

おじいちゃんのねがいごと

パトリシア・マクラクラン 文 クリス・シーバン 絵 光村教育図書

野鳥を愛したおじいちゃんが老いて次第に視力を失い、亡くなるまでの日々が、孫娘の回想によって綴られています。

編集者氏が帯のテキストに「鳥を愛する祖父をめぐるささやかなできごと、そして別れ。」と書いてくれたとおり、ほんとうに、ささやかなできごとばかり。

パトリシア・マクラクランの文章は、そっけないほど淡々としています。

翻訳者としては「もちょい盛り上げましょうか?」と提言したくなるときもあるけれど、そうしないのがマクラクランです。

抑制の効いたひとこと、いやむしろ、あえて語られない物事や行間に、なんと深いものが流れていることか。

おじいちゃんとおばあちゃんの、夫婦としてのありかた。

若い訪問看護師への、さりげない思いやり。

そしてなにより、もしかしたらちょっと生き辛いかもしれない、でも、うまくいけばきっと素晴らしい人生を歩むであろう幼い孫への、深い愛情。

人の命と営みは、ささやかで、儚い。

それを包む自然は、雄大で美しく、厳しい。

しずかな音楽を聴いているようなきもちになります。

83歳になるパトリシア・マクラクランですが、テキストを深読みして迷路に入ってしまった私が質問状を送ると、すぐに返事をくださいました。

滋味豊かな作品を、まだまだ世に出してほしいものです。

クリス・シーバンの絵本を翻訳するのは2回目ですが、この人の絵は黄昏色が綺麗。

翻訳途中のブログは、こちらからどうぞ。詳しい内容のチラ読みもできます。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=134

編集は、相馬徹さん。

「くまちゃんがちいさくなっちゃった」のときは、すべてリモート打ち合わせでしたが、今回は、いちどだけ、対面打ち合わせができました。

やっぱり、対面で会えると、そのあといろいろ楽ちんだなあ…。

人となりがわかって安心感があります。

装幀は、森枝雄司さん。

年季の入った あうんの関係なので、何があっても処理してくださる安心の大船です。

くまちゃんがちいさくなっちゃった

トム・エリヤン 文 ジェーン・マッセイ 絵 光村教育図書

あかちゃんのときに、大きなクマのぬいぐるみをもらった ぼく。

あかちゃんのぼくには、くまちゃんが大きすぎて、いっしょに遊ぶのも一苦労。

でも ぼく、おおきな くまちゃんが すき。

かぜが ふいても、あめが ふっても、ぼくを まもってくれるから。

そして あるとき、ぼくは、あんなに大きかったはずのくまちゃんを、ひょいと抱けることに気がつきます。

あれっ、くまちゃんが ちいさく なってる。

いやいや、ぼくが大きくなったんですよね…。

ぼくは、ちょっと複雑な気分で、くまちゃんに囁きかけます。

ぼくと おんなじ おおきさに なっちゃったね、くまくん。

でも ぼく、ぼくと おんなじ おおきさの くまちゃんが すき。

ふたごの きょうだいみたいだもん。

ぼくは、いつだって、その時々のくまちゃんの魅力を見いだします。

けれど月日が流れ、ぼくは どんどん成長していきます。

くまちゃんは、どんどん小さくなっていきます。

そしてやがて、別れがやってきます。

子どもの本の世界のお決まりコースですよね。

でも、この最後がとてもよい。

絵本ならではの爽やかな風がふきます。

大人の読者と子どもの読者、それぞれにちょっと異なる味わいをのこす一冊だと思います。

翻訳途中のブログに、もう少しいろいろ書きました。

うちのぬいぐるみ写真なども、こちらからごらんください。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=126

編集は、相馬徹さん。

彼がまだ若いお兄さんだった頃に名刺交換をしましたが、初のお手合わせ。

今はパパになっていて、息子くんの存在が翻訳にもよい影響を与えてくれました。

装丁は城所潤さんと、館林三恵さん。

甘くなりすぎずに品の良いしあがりです。

ハロウィンのかぼちゃをかざろう

パトリシア・トート 文 ジャーヴィス 絵 BL出版

まず はじめに

かぼちゃを えらびましょう。

どれに しますか?

ずっしり おもたい かぼちゃを くるまに つんで

はやく いえに かえりましょう。

さあ、いよいよ これからが おおおしごとです。

本物のかぼちゃを買ってきて、ジャックオランタン、つまり、ハロウィン用のかぼちゃ提灯を作る方法が楽しく描かれます。

臨場感のあるわくわく気分を追体験するうちに、用意する物や、注意点、ちょっとしたコツやヒントもわかるところが、なかなかニクい。

む? この展開はしってるぞ…と思った方はいますか?

はい、『クリスマスツリーをかざろう』は、姉妹本です!

なによりも秋の深い色調がとても綺麗な一冊。

今年のハロウィンは、魔法の力をもつ特別ななかぼちゃを作ってみませんか。

親子で静かに炎をみつめるのも良いものですよ。

この本を訳していたときのエピソードは、こちらからどうぞ。↓

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=110

編集は、内田広実さん。

装丁は鈴木美緒さん。

マザーテレサ

マリア・イサベル・サンチェス・ベガラ 文 ナターシャ・ローゼンバーグ 絵 ほるぷ出版

むかし、こまっている人や 動物を みかけると、

かならず たすけてあげる やさしい女の子が いました。

まるでおとぎ話のように、幼い子どもが親しみをもてる主人公のお話として始まります。

ノーベル平和賞を受賞した聖女マザーテレサも、はじめは小さな女の子だったのですから。

「子どもがはじめて出会う伝記絵本」として欧米で刊行されている Little People BIG DREAMS (小さなひとりの大きなゆめ)シリーズ。

日本では、ほるぷ出版から刊行される一作目です。

バルセロナ出身の著者 マリアさんは、幼い姪たちに、みずから道を拓いて夢をかたちにした女性たちのことを伝えようと本をさがし、愕然としたそうです。

女性を扱った本が、ほとんどないじゃないか……と。

なければ作ろう精神で始まったのが、このシリーズ。

幼い子どもが理解できる平易な文章にしよう。

絵はいろんなイラストレーターに頼んで、楽しくカラフルにしよう。

これまでの「偉人伝」でとりあげられなかった素敵な女性たちの物語を沢山しよう。

ところが、シリーズの評判があがるにつれて、こんどは逆に「どうして男の人の話がないの?」と悲しむ読者の声が届くようになりました。

そこで、ふむ、あえて男性を排除するのも変よね…となったとか。

ちょっとおもしろいですよね。

翻訳者としては、偉大で複雑な人物の生涯を、ミニマリズム的文章でまとめなくてはならないことに苦吟しきりでした。

本文は小学校低学年を想定したやさしい言葉の物語ですが、巻末には中高学年以上を想定して、ちょっと詳しい解説をつけています。

こちらは日本人の翻訳者たちが、各自がんばって執筆しているんですよ。

とても評判のよいシリーズで、欧米ではすでに40冊以上が出版され、現在も続刊中。

日本では、おもに学校図書館に配本されるそうですが、いっぱい出せるといいなあ…。

編集は、ほそえさちよさん。

いつも世界の「今」に目をむけている闘士&同志なので、打ち合わせがたのしいです。

装丁は、森枝雄司さん。

シリーズ全作担当。表紙の背にある黒い布目模様をどこまで目立たせるべきかなど、繊細かつ遊び心のある仕事をしてくれます。

メイキング話は、こちらからどうぞ。

私がマザーテレサと会ったときのことも書いています。

① http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=106

② http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=122

ちいさなしまの だいもんだい

スムリティ・プラサーダム・ホールズ 文 ロバート・スターリング 絵 光村教育図書

あるところに、どうぶつむらが ありました。

ひつじ、うま、うし、ぶた、あひるや がちょうたちが

それぞれ すきなところに いえを たて、

めいめい とくいな しごとを うけもって、

たすけあいながら くらしていたのです。

ところがあるとき、ガチョウたちが文句をいいはじめます。

よそものがいない昔のほうが、ずっと住み心地がよかったんですって。

むかしは 林檎がもっと赤くて、草ももっと緑だったんですって〜。

あの頃にもどろう!

古き良き時代を取り戻そう!

声高に、議会で熱く演説をするガチョウたち。

大声でまくしたてられると、つい納得しちゃうってことありますよね。

かくして民主的な多数決の結果、よそものの排斥が決定。

ガチョウと同じ島でくらすアヒルたちは反対をしたのですが、少数派の意見は通りません。

ちいさなしまは 鎖国状態となります。

さて、それからガチョウとアヒルたちに何が起きたでしょう?

くすくすにやにや笑いながら読みおわると、胸にツブツブと何かが残ります。

それはたぶん、問題提起のタネ。

この絵本は、2019年秋にイギリスで出版されました。

イギリスのEU離脱がテーマです。

偏狭な自分主義をとなえるガチョウたちは悪者扱いですが、本音まるだしでユーモラスで、なんだか憎めない。

じつはわたくし、しぶんの心にもガチョウが住んでいることに気づいてしまいました。

100%アヒルだと思っていたのになあ。

だけどそれは、良い気づきのはず。

ガチョウの言い分にも耳を傾けられるアヒルをめざします。

新型コロナウイルス騒動は、わたしたちが人や物ばかりかウイルスまでも自在に、そして即時に往来するグローバルな時代を生きていることをあらためて意識させました。

地球人すべてが大きな運命共同体。

この時代を生きていく子どもたちといっしょに読んでほしい本です。

多数決で負けたアヒルですが、さいごの頁をみると、ガチョウよりアヒルの雛のほうが多いんですよ〜♪

編集は、鈴木真紀さん。

『せかいでいちばんつよい国』以来のおつきあいで、心の中のガチョウ談義も白熱。

装丁は、森枝雄司さん。

「訳者あとがきに大切なことが書いてあるから、文字はこれ以上小さくしません!」と主張してくれてありがとう。

メイキング裏話は、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=102

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=105

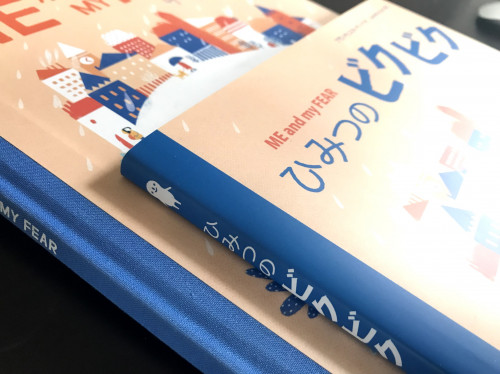

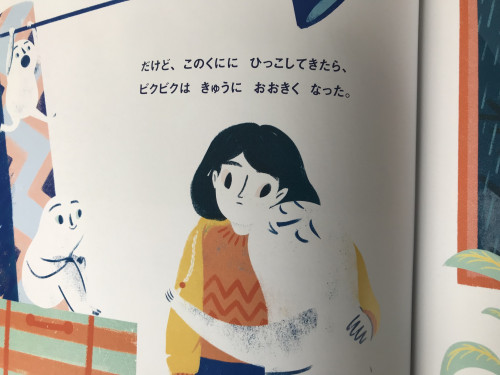

ひみつのビクビク

フランチェスカ・サンナ作 廣済堂あかつき ME and my FEAR

ちいさな ビクビクは

わたしだけの ひみつの ともだち。

そう始まるので、イマジナリーフレンド(想像上の友だち)の話だろうとおもいますよね。

たしかに、おばけちゃんみたいな、かわいい友だちです。

でも、この友だちの名前は「ビクビク」。

主人公の女の子は、なにかを怖いとおもうきもちを、そう呼んでいました。

夜のくらがりや、吠える犬に怯えるたびに、心の中の「ビクビク」を意識するのです。

女の子は、じぶんの「ビクビク」を恥じてはいません。

怖いと思うからこそ慎重になり、ほんとうに怖い目にあうことを避けられるし、ちょっとずつ冒険をして強くなれるとしっているから。

聡明な子ですね。

ところがあるとき、ビクビクはむくむく、むくむく、大きくなりはじめます。

女の子が夜も眠れず、ごはんもたべられなくなるほどに。

やがて巨大化したビクビクにがんじがらめにされて身動きとれないほどまでに。

でもね。

このあとの展開が素敵なのですよ。

ようやくビクビクが手におえるサイズまで小さくなったとき、女の子は気づくのです。

誰もがみんな、ひみつの「ビクビク」をもっていることに…。

新学期や、転入学など、新しい環境に身を置く子どもたちに読んでもらいたいと思います。

この重苦しいきもち。おぼえがありますよね〜。

冷たい雨の朝なんて、ほんと、憂鬱だわぁ…。(-_-)

でもじつはこの絵本、もうすこし社会的な広がりをもってもいるのです。

あえて説明をくわえずにさらりと訳しましたが、女の子のビクビクが増大したのは…

そう。

どうやら女の子は、外国に転校したらしいのです。

親の海外転勤や留学だったのかなど、背景はかいてありません。

著者フランチェスカ・サンナの第一作が『ジャーニー 国境をこえて』であったことを思うと、無一物で命からがらやってきた難民だったのかもしれません。

今回、具体的な事情があまり語られないのは著者の意図のように思います。

それでこそ読者は気づくはず。「あれ? みんな、おなじなのかな」と。

クラス替えなどでじぶんの「ビクビク」に気づいた子どもたちが、心にひそむ怯えを客観的にとらえられるようになり、やがては、ニュースに流れる難民の子どもたちの状況をしなやかに思いやれる人になりますようにと、願いながら翻訳をしました。

冒頭にある献辞がすてきなんですよ。

じぶんのビクビクを子どもにみせたお父さん。

どんな事情があったのでしょう。

いろいろ想像すると切ないけど、かっこよくて勇ましいじゃありませんか。

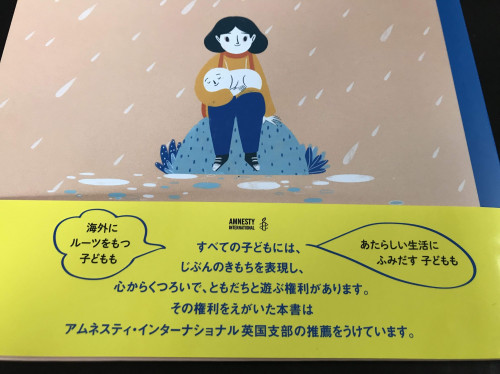

そして本の裏表紙にかかっている帯は、こんなふう。

教育、そして外国人の子どもたちを支援する活動にたずさわる大人の方達にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

制作途中のおはなしは、こちらから。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=64

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=70

編集は、いつだって絵本をめぐる視野の広さに驚かされる ほそえさちよさん。

装丁は、中嶋香織さん。タイトル文字がちょこっと震えているところにご注目。

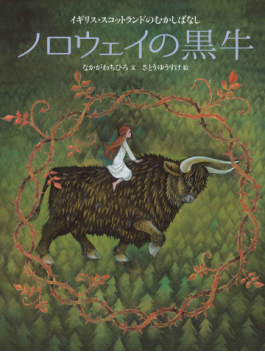

ノロウェイの黒牛

さとうゆうすけ 絵 BL出版

スコットランドの昔話です。

しっとりとした雰囲気の、ふしぎな恋の物語。

BL出版の「せかいのむかしばなし」シリーズは、まだあまり知られていない昔話を日本人画家の絵で絵本にする意欲的な企画。

その5冊目になります。

わたしが翻訳依頼をうけたのは2年2ヶ月前。

でも、それより前に編集者と絵描きの間で話し合いが行われていました。

つまりこれは、編集者が、さとうゆうすけさんの絵に惚れて始まった本づくりなのです。

翻訳依頼のメールには、さとうさんがかいた黒牛とむすめの絵が添えられていました。

むかしばなしは、再話者によって、ずいぶん違うものです。

「ノロウェイの黒牛」は、まだ定まっていないところが多いようで、いろんなバリエーションがあります。

さとうゆうすけさんの絵にあう再話をさがすことからはじめましたが、結局のところ、石井桃子さんも訳されたフローラ・アニー・スティールの再話を底本とすることに決定。

そのうえで、絵本のページめくりに合わせて文を切ったり、置き換えたりするなど、変更の自由を確保するために、「訳」ではなく「文」としていただいたのです。

日本語を選んでいくときにも、さとうさんの絵を思いうかべて、ことばをさがしました。

脚本家が俳優を想定してセリフを書く、芝居の「当て書き」のようなかんじですね。

あとはひたすら、絵ができるのを待ったわけですが…。

ああ、やっぱり昔話の絵本化はむずかしい。

頭をかかえてしまうことも何度かありました。

さとうゆうすけさんは、もっと苦しんだことでしょう。

でもそのたびに、ひとつひとつ、新しい地平がひらけていったように思います。

誠実で、丁寧なお仕事ぶりでした。

さとうゆうすけさんの、堂々の絵本デビュー作です。

制作途中の記事は、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=39

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=62

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=65

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=68

編集は、14年前に『あめあめ ふれふれ もっとふれ』(のら書店)で初々しく担当をしてくれた 鈴木加奈子さん。編集力のさらなる向上と成熟ぶりが、嬉しくてたまらない…(^o^)

装丁は、表紙回りの美しさはあたりまえとして、本文レイアウトで底力に瞠目の 中嶋香織さん。

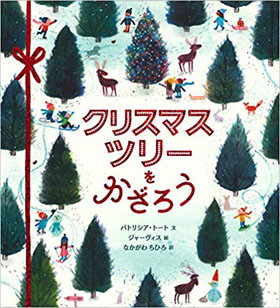

クリスマスツリーをかざろう

パトリシア・トート 文 ジャーヴィス 絵 BL出版

まず はじめに

木を

えらびましょう。

ほっそり のっぽの木?

まんまる ふとっちょの木?

どの木も とっても いい におい!

ほんものの木を買ってきて、一年でいちばんとくべつな木=クリスマスツリーにするまでのときめきを綴ります。

幹をノコギリで少し削ったほうがよいとか、お水はたっぷりあげましょうとか、オーナメントをかざる順番や、よりいっそう楽しむためのコツやヒントが色々しるされているので、これはもはや「実用書」。

なにはともあれ、豆電球のあかりを点すのは、いちばん最後にしてくださいね。

部屋の電気をけして、まっくらになったことを確認したら、みんなで息をひそめて、……ぱちり!

この瞬間に、クリスマスの魔法がかかるんですって。

メリー・クリスマス!

この本を訳していたときのエピソードは、こちらから↓

http://chihiro-nn.jugem.jp/?search=%A5%AF%A5%EA%A5%B9%A5%DE%A5%B9%A5%C4%A5%EA%A1%BC

編集は江口和子さん。

装丁は「めいちゃんの500円玉」も担当してくれた鈴木美緒さん。

原書タイトルの飾り文字がみごとに日本語として再現されています。

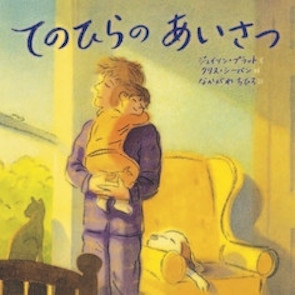

てのひらのあいさつ

ジェイソン・プラット 文 クリス・シーバン 絵 あすなろ書房

近年、若い男性がひとりで赤ちゃんをつれて電車に乗っている姿をみるようになりました。

いい風景です。

赤ちゃんや幼い子どもにとって、父親の広い胸や大きなてのひらは、母親のそれとはまた違う安心感があるはず。

言葉以前につたわってくる愛情は、とても尊い。

一般的に、父親は母親ほど、言葉でうまく愛をつたえられないようですし。

そんなお父さんならではの、シンプルで深い愛の歴史です。

編集は、山浦真一さん。

装丁は、城所潤さん+岡本三恵さん。

翻訳中のブログ記事は、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=113

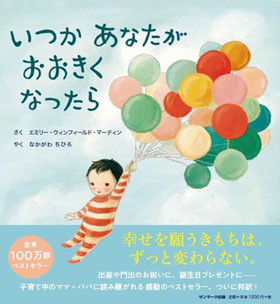

いつか あなたが おおきくなったら

エミリー・ウィンフィールド・マーティン 作 サンマーク出版

わたしを みつめる

ひとみを みつめて

わたしは ゆめみる

あなたは これから

どんな すてきなひとに なるのだろう

そう始まるこの絵本は、まだ生まれてまもない子どもたちへの祝福と期待に満ちています。

これからどんな個性が芽生え、どんな人生を歩むのかと思いをめぐらせながら幼子をみつめるときの、しんとした喜び。

いちばん素敵な文章は、さいごに置いてあります。

見守る大人の、なによりもたいせつで暖かな覚悟として。

見返し紙につかったのは包装紙ですって。つるつるつやつやだけど素朴な手触り。

紙の本ならではの魅力ですね。

見返しをめくると、この本を贈りたいひとの名前を書く欄があります。

年月日の欄は、日本語版オリジナルで加えてもらいました。

後半には左右にひろげるページ(観音開き)があります。

観音開きをつくるのって、難しいんですよ。

くちゃっと折れないように、めくりやすいように、とじやすいようにと、制作スタッフが試行錯誤をしてくれました。

あけてびっくり。おもわず笑っちゃうような絵が広がります。

作者エミリーさんの、直球のようでいて変化球かもしれない世界をお楽しみください。

制作途中のおはなしは、こちらから ↓

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=50

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=63

編集は、初手合わせながら響きのよさが頼もしかった 平沢拓さん。

装丁は、安心で美味しい(^o^) 水崎真奈美さん。

そらは あおくて

シャーロット・ゾロトウ 文 杉浦さやか 絵 あすなろ書房

アメリカ黄金期の絵本を多くてがけた名手、ゾロトウの未訳作品です。

五才くらいの女の子が、古いアルバムをみて、たずねます。

「このこ、おかあさんなの?」

「そうよ、おかあさんが いまの あなたと おなじころ」

着ている服や、お人形、くらしの風景がどれほど変化しようとも、かわらないのは母の願い。

写真のなかの時代を遡りながら、4世代の少女のくらしと、それを見守ってきた母たちの姿が穏やかに綴られます。

原書には、ガース・ウィリアムズが絵をつけていました。

古典の香りはあるものの、いささか古めかしすぎるので、このたび、杉浦さやかさんの絵で明るく可愛く生まれかわって日本上陸です。

じつは、この普遍的な物語を未来へとつなげるために、少々、細工をしました。

原書の初版は1963年です。

その時点で五才の女の子から4世代を遡ると…

むすめ 1958年生まれ

母 1920年代生まれ

祖母 1890年代生まれ

曾祖母 1860年代生まれ

でもこれじゃあ、いま、この絵本を読む五才の子どもにとって「むかしばなし」ですよねえ。

じぶんのお話として読んでほしいので、2世代ほど現代に引き寄せました。すなわち…

むすめ 2013年生まれ

母 1980年代生まれ

祖母 1950年代生まれ

曾祖母 1920年代生まれ

よ〜し!

ところが、ここで悩みが生じました。

原書にあるアメリカの4世代は、社会風俗が激変した時代。

子ども時代の曾祖母は、馬車に乗っていたのです。

その変化をきわだたせるためか、原文では四人の女の子の家の「くるま」を比較していました。

けれども2世代ぶんをたぐり寄せてしまうと、ひいおばあちゃんは馬車にのっていません。

マイカーの型式変遷だけじゃ、あんまり魅力的でもないし…。

悩んだ末に、版元にも相談して、「くるま」を「おみせ」に変えました。

おかあさんが こどものころは

こんな ふくを きて、

こんな おにんぎょうで あそんで、

こんな おみせで おかいものを したの。

そして こんな いえに すんでいたのよ。

この設定をもとに、杉浦さやかさんがせっせとお得意の資料収集に励んだ結果の楽しさを、どうぞじっくりごらんください。

制作途中の裏話は、こちらから→http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=54

編集は吉田亮子さん。

装丁は「サンタクロースのおてつだい」も担当してくれた わたなべひろこさん。

見返し紙の質感がすてきです。

101ぴきのダルメシアン

ドディ・スミス 原作 ピーター・ベントリー 文 スティーヴン・レントン 絵 光村教育図書

白黒水玉もようの犬が101匹といえば、ディズニー映画。

アニメ版も実写版も、大ヒットしましたね。

じつは、あの映画には原作本の児童文学がありました。

作者のドディ・スミスが愛犬のダルメシアンを主人公にして書いたお話なので、いろんな犬種がたくさんでてきて、犬好きのツボをつかむ読みでのある本です。

でも長い。かなり長い…。

本書は、それをギュギュッと 短くまとめた イギリス発の絵本です。

絵柄としては、やはりディズニーを意識しています。

このクルエラの顔なんて、実写版の101そっくり〜。

(頭の白髪と黒髪を左右反対にして、ささやかに抵抗していますが…w)

訳文も、テンポのよいエンタテインメント性を追究しました。

かわいい子犬たちのドキドキハラハラ大冒険をお楽しみください。

この本の関連記事は、こちらから。→http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=42

編集は、鈴木真紀さん。

装丁は、城所潤さんと岡本三恵さん。

エンタメ路線に走っても、安定の品の良さです。

あかちゃんがどんぶらこ!

アラン・アールバーグ 文 エマ・チチェスター・クラーク 絵 徳間書店

さわやかな初夏の朝。

子どもたちは、あかちゃんを乳母車にのせて、浜辺にあそびにいきました。

たくさん遊んで、おべんとうをたべて、あかちゃんのおせわも、ちゃんとしました。

でもね。

凧の糸が ぷちんと切れてしまったのです。

そりゃもちろん、みんなで追いかけていきますよねえ。

そのすきに、あかちゃんの乳母車が そろりそろりと うごきだし……

波が ざぶーん ざぶーんと打ち寄せて……

あかちゃんは どんぶらこっこと うみの うえ!

ああ、なんてこと!

でも 心配ご無用。

あかちゃんには お人形たちが ついています。

お人形の ウサギくんと おぼうしちゃんと パンダさんは、かいがいしく あかちゃんのおせわをしました。

大海原の上の 小さな乳母車の 小さな冒険。

はらはらどきどきするけど、くすくす笑えます。

もちろん、大団円のハッピーエンド。

めでたし めでたし。

ふう、おやすみなさい。

アールバークの わらべ歌のような、あるいは紙芝居の語りのようなリズムの文章を意識しながら翻訳しました。

ぜひ、声にだして読んでみてください。

ところで、タイトルに「どんぶらこ!」を使おうと提案したのは、硬派YA小説の編集で名高い上村令さんです。

いわく「どんぶらこという表現は、べつに桃太郎の専売特許時ありません」だって〜 (^o^)!

この本のメイキング話は、こちらからどうぞ↓

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=31

ちっちゃい おおきい おんなのこ

クレア・キーン 作絵 ほるぷ出版

ちいさな女の子のマティスにとって、海は 大きい。空も 大きい。

世界の なにもかもが大きくて、マティスは とっても ちっちゃい。

だけど、ちいさなマティスには、みっちりと命がつまっています。

そして あるとき、マティスに 弟が うまれます。

うわあ、ちっちゃい!

あれ? もしかして、マティスは おおきくなったのかな?

弟や妹がうまれるときの不安や複雑な思いは、この絵本のテーマではありません。

とことんポジティブ。

そうだよねえ、新しい命、のびゆく命って、そういうものだよねと微笑ましくて、おもわず口もとがゆるんでしまいます。

うんうん、たのみますよ、ちっちゃい おおきい おにいちゃん、おねえちゃんたち。

この絵本のメイキング過程を書いた「ときたま日記」もあわせてどうぞ↓

いっしょにおいでよ

ホリー・M・マギー 文 パスカル・ルメートル 絵 廣済堂あかつき

テレビのニュースをみて、こわくなってしまった女の子。

テロやヘイトスピーチなどの映像を見てしまったようです。

こわばった表情で、おとうさんにたずねます。

「こんなのって いやだ。どうしたらいいの?」と。

幼い子どもにそうたずねられたら、大人はなんて答えればよいのでしょう。

「子どもは心配しなくていいよ」と言ってしまいそう…。

でも、それでほんとうに不安は消えるでしょうか。

たとえ、どんなにささやかでも、じぶんにできることをする。

そして、同じ思いのだれかと手をつなぐ。

そのほうが不安は和らぐはず。いろんなことが、きっと良い方向へまわりはじめるはず。

南米には、一羽のハチドリが小さなくちばしに水滴をふくんで山火事をけそうとした昔話があるそうです。

むだなことをと笑われたハチドリは「わたしにできることをしているだけ」と答えたとか。

近年、環境問題を考える人びとのあいだで「ハチドリのひとしずく」はよく語られるようになりました。

絵をかいたパスカルは、「この本はぼくにとって、ハチドリのひとしずくだ」と言っています。

わたしにとっても、小さな小さな、けれどたいせつなひとしずくです。

だれかに届きますように。

この本の制作過程については、「ときたま日記」をごらんください。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=7

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=19

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=25

ずっと

ケイト・クライス 文 サラ・クライス 絵 WAVE出版

エリは、うまれたときから、犬のバロンとくらしてきました。家族として。

エリが六才になったとき、バロンはもう おじいちゃん。

残された時間は多くないことに、エリは気づきます。

ペットと子どもの別れを描く絵本はいくつかありますが、この本が一味ちがうのは、エリのきもちとバロンのきもちが微妙にすれちがっていることでしょう。そこが文学的。

エリはバロンのために、いろんなことをやってあげたい。あれも、これもと欲張ります。

読者としては、ちょっとハラハラして、えー、それちがうでしょと、エリに注意をしたくなってしまいます。

だけどやっぱり、それでよかったようです。

翻訳しながら、O・ヘンリーの賢者の贈り物を思い出しました。

きもちのボタンの掛け違いは、はたからみると、ちょっと滑稽。

それでも濃やかに通うものがある関係というのは、人と人のあいだでも、動物とでも、おなじような気がします。

家族って、きっとそんなもの。

この本の依頼をうけたとき、一瞬ためらったわたしに、浜本律子編集者がつぶやきました。

「悲しい本じゃないと思うんです」。

訳し終えて、そのとおりだと思います。

幸せな本です。

この本の制作裏話は、こちらをお読みください。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=13

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=22