わたしの本のこと

- 創作絵本(6)

- 創作童話(18)

- 翻訳絵本(43)

- 翻訳児童文学(5)

- たった一冊のノンフィクション(1)

- おたすけこびとシリーズ(8)

- プリンちゃんシリーズ(6)

- エロール・ル・カインの絵本(5)

- おばけのジョージーシリーズ(5)

- デイヴィッド・ルーカスの絵本(5)

- ピーター・レイノルズの絵本(7)

- きょうりゅうたちシリーズ(8)

- 美術の絵本(6)

- フランソワーズの絵本(4)

- クリスチャン・ロビンソンの絵本(3)

- デビッド・マッキーの絵本(3)

- バレリー・ゴルバチョフの絵本(2)

- バイロン・バートンの絵本(5)

- ジョン・クラッセンの絵本(4)

- ドン・フリーマンの絵本(4)

- アリスン・マギーの絵本(4)

- 荻原規子の挿絵担当(2)

エロール・ル・カインの絵本

アラジンとまほうのランプ

アンドルー・ラング 文 エロール・ル・カイン 絵 ほるぷ出版

ル・カインの絵本の翻訳って、ちょっと割の合わない仕事です。

なぜなら、ル・カインの絵本のページをめくる人にとって、文章は刺身のツマでしかないから。

それほどにル・カインの絵は繊細で華麗で魅力的。

色の響きを目で追うだけで心拍数があがります。

微量の毒や倦怠感、それと相反する親しみやすさやユーモアもふくまれていて、とりこになってしまう人たちは多く、そういう人たちにとって、文などどうでもよろしい。

だから翻訳者としては、せいぜい絵の邪魔にならないように務め、裏方に徹するべく穴のあくほど絵をみつめて、どうすればその絵を一層ひきたてられるかに腐心してひかえめに隣に訳文をおかせてもらうのです。

たっぷりと絵を味わった満足感がいちばんの報酬。

…ん。やはり、割の良い仕事かな。

三つのまほうのおくりもの

ジェームズ・リオーダン 再話 エロール・ル・カイン 絵 ほるぷ出版

ロシアの昔話を、若い頃にロシアで暮らしたイギリス人作家、リオーダンが再話した本です。

貧乏で子だくさんの弟が、金持ちでいじわるな兄さんに食べ物をもらいにでかけます。

愚直な弟には、ふしぎな力が味方をしてくれて、さいごには幸せになるという定番の物語。

飢えと寒さに苦しんだロシアの民衆が語り伝えたにちがいありません。

翻訳にあたって悩んだのが、食べ物でした!

それというのも、この原書は英語。再話者はイギリス人。

本にでてくるロシア料理が、イギリスの子どもたちが楽しめるようにイギリスの食べ物にすり替えてあったからです。

さて、どちらの国からも遠い日本の翻訳者であるわたしは、どうするべきか。

日本の子どもたちが違和感なくお話にとけこめる食べ物にはしたいけど、味噌煮とか団子に変換するわけにはいきません。

類話の日本語版はできるかぎり読みました。みなさん、ご苦労なさっていますね。

絵描きのルカインもイギリス人なので、全体としては、むかしのヨーロッパという感じがだせれば合格点でしょうが、とりあえず、ほんとうはどんなものなのかを知りたくてたまらなくなるのは翻訳者の職業病。

私のしってるロシア料理なんてピロシキくらい…。はて、いかなる料理なのか?

物語のロシア語版をグーグル翻訳で読み、懸案の料理とおぼしき単語をコピペで画像検索しましたが、よくわかりません。

そこで、担当編集者の石原野恵さんとともに、ロシアの素朴な家庭料理をたべさせてくれるというお店を訪れました。

日本人と結婚をしたロシア人女性が一人で経営しているので、日本語も堪能でしょうしね。

いかにも家庭料理らしいロシア料理をあれこれ食べ、お店に私たちしかいなくなった頃、カウンターにいるロシア人女性に話しかけました。

ところが…、ぜんぜん日本語が通じない!

四苦八苦の末にわかったのは、たまたま店番を頼まれた旅行中のご親戚ということでした。

でも、せっかく取材にきたのです。ロシア料理各種を平らげちゃったし…。

なんとかモトを取らねば。

身振り手振りの片言会話で、とりあえず(たぶん)いろいろ教えていただきました。

それによると(たぶん)、「ロシア料理といっても、なんたってロシアは広いからね〜、地域と民族によってぜんぜん、ちがうのよ〜〜」という、まことに雄大なお返事でした (^o^)

「だってほら、マトリョーシカの顔をみてちょうだい。肌や髪の毛、目の色がちがうマトリョーシカがいろいろ。これぜんぶ、ロシアなのよ〜」と、ずらりと並ぶマトリョーシカと、壁に貼ってあるロシアの地図を指さす彼女。

「こっちの顔は、この地域。あの顔は、ほら、このへんのロシアね」

「ほほお…」

「そもそも、マトリョーシカは、日本から来たのよ♪」

「へええ…」

石原さんと私の興味は大きくカーブを描いて(やや捨て鉢に)マトリョーシカへと向かいます。

だってこのお店、希望者にはマトリョーシカの絵付けも教えてくれるんですもの。

ほかには誰もいない店内で彼女と三人、小さなテーブルで片言会話を交わしながら、のんびりと絵付けをはじめた私たち。

ロシアならではの色づかいを教えてもらったりして、楽しかった。

まあね、広大なロシアの香りを肌で呼吸してきました、ってことで。

わたしのマトリョーシカは、秋田こまちっぽくなりました。

シンデレラ または、小さなガラスのくつ

心の美しい娘が継母にいじめられつつも、高貴な身分の男性とむすばれるロマンチックストーリーは世界各地にあり、グリムの「灰かぶり」や日本の「落窪物語」もシンデレラの類話とされています。

でもやっぱりシンデレラといえば、ガラスの靴に、かぼちゃの馬車。

この必須アイテムは、17世紀末にフランスのシャルル・ペローが加えた独創だそうです。

サロンの貴婦人たちを相手にお話を語ったペローは女心のツボを心得ていたのでしょう。

そのさらに300年後に、ル・カインがのこしてくれたのが、この繊細華麗な絵本。

すみずみまで美しいのはもちろんですが、ネズミが馬に、トカゲが御者に変身するアニメシーンもみどころです。

ついでですが、シンデレラって足はやいんだな〜、運動神経よかったんだな〜と嘆息した子ども時代の思い出から、私は「のはらひめ」を作りました。

かしこいモリー

ウォルター・デ・ラ・メア 再話 エロール・ル・カイン 絵 ほるぷ出版

まずしい三姉妹の末っ子モリーが、知恵と勇気で人食い大男をだしぬいて、幸せをつかむイギリスの昔話です。

男の子が主人公の類話もあったようですが、いつしか女の子版が定着したとか。

昔話は、再話者によって、ずいぶん印象のちがうものになります。

ジェイコブズによる再話は骨太で迫力たっぷり。「おはなしのろうそく」(東京子ども図書館)に収められた松岡享子さんの訳でどうぞ。

いっぽう、この再話をしたデ・ラ・メアは幻想物語の語り手、そして詩人なので、細やかな描写が特徴。文章もかろやかでリズミカルです。

そこへさらに、ル・カインの優美でありながらユーモラスな絵がくわわると…。

大男は、憎めないおまぬけキャラに。寝るときには、ピンクのボンボンのついたキャップをかぶってるんですよ。きっと、おかみさんの手編みですね。

それに王子さまたちの、たよりないことといったら…。

最後の闘いにでかけるモリーを見送る王子なんて、ポケットに手をつっこんで、柱に寄りかかって、もじもじしてますもん。ほんとに彼でいいのか、モリー!?

いや、モリーも逡巡したらしく、

モリーは末の王子をみて、にっこりわらい、あわてて目をそらして、まゆをしかめました。

けれど、やっぱりわらって、「やってみましょう」といいました。

…なんて心理描写(?)があって、わらえます。

勇気があって、かしこくて、大男への捨てぜりふも決まっています。

きっとデ・ラ・メアもル・カインも笑いながら、皮肉をちくちく縫いこんだのでしょう。昔話の魅力は、いろんな解釈が成立するところですよね。

このかっこいいモリーが大男から剣をうばって逃げていく場面の未使用原画が「イメージの魔術師 エロール・ル・カイン」(ほるぷ出版)に掲載されています。

未訳作品の画像も豊富な贅沢な本で、わたしも文章を寄せ、ル・カインへの複雑な恋心を綴っています。

よろしければ、ごらんください。

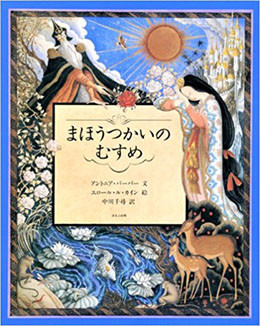

まほうつかいのむすめ

アントニア・バーバー 文 エロール・ル・カイン 絵 ほるぷ出版

ふしぎな絵。ふしぎな物語です。

世界のてっぺんにある白く冷たい国に、とても力の強い魔法使いがくらしています。

彼の姿は黒いマントで、城も白壁に黄金の尖塔がそびえる典型的な西洋風。

でもその娘ときたら、ひき目かぎ鼻、足もとまで届く黒髪。頭にちょこんと金の冠をのせているけれど、どう見たって平安朝の姫君でしょう。

いえ、衣装は韓国風かな。むすめの部屋の調度品は中国かも。

いやいや、密林の風景はむしろ東南アジア。ところどころ、コーカサス!?

なにこれ、どうなっているの〜?

どうやら、娘と魔法使いは、血の繋がった親子ではないようです。

孤独に耐えられなくなった魔法使いが、幼い女の子をさらい、過去の記憶を封じて育ててきたということ。

物質的にはとても恵まれたくらしでしたが、むすめの心は満たされません。

そのむすめの心を遠くへとばす強い憧れを育てたのが「本」でした。

献辞が「地球を半周飛んでやってきたわたしのむすめに」となっています。

ベトナムから迎えた養女のために描かれた物語だそうです。

そして、絵をかいたル・カインは、イギリス人ですが、シンガポールで生まれ、子ども時代をアジアで過ごしました。

アジア人の血がいくらかまじっていることも強く意識していたようです。

長くはなかったル・カインの人生の、どちらかといえば晩年に描かれた絵でもあり、画風としても今までに試してきた要素が散りばめられています。

彼自身の人生も織りこんだのだろうなと、わたしは勝手に想像をめぐらせています。