わたしの本のこと

- 創作絵本(6)

- 創作童話(18)

- 翻訳絵本(43)

- 翻訳児童文学(5)

- たった一冊のノンフィクション(1)

- おたすけこびとシリーズ(8)

- プリンちゃんシリーズ(6)

- エロール・ル・カインの絵本(5)

- おばけのジョージーシリーズ(5)

- デイヴィッド・ルーカスの絵本(5)

- ピーター・レイノルズの絵本(7)

- きょうりゅうたちシリーズ(8)

- 美術の絵本(6)

- フランソワーズの絵本(4)

- クリスチャン・ロビンソンの絵本(3)

- デビッド・マッキーの絵本(3)

- バレリー・ゴルバチョフの絵本(2)

- バイロン・バートンの絵本(5)

- ジョン・クラッセンの絵本(4)

- ドン・フリーマンの絵本(4)

- アリスン・マギーの絵本(4)

- 荻原規子の挿絵担当(2)

創作絵本

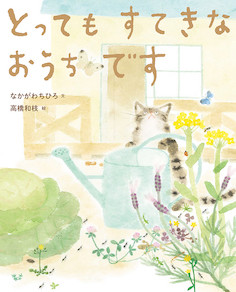

とってもすてきなおうちです

高橋和枝 絵 アリス館

私は、おうちがだいすきです。

旅も、おでかけも好きだけど、うちに帰ると、ほっとします。

ごちゃごちゃちらかってたり、あちこち古びて修理しなきゃいけなかったり、いろいろ不満はあるけどね。

うちの猫も、そう思っているらしく、何度か脱走したものの、ちゃんと帰ってきました。

夜には、外の換気扇フードの上で、スズメが寝ています。

冬になると顔なじみのヒヨドリがエサをねだりにくるけど、季節限定のおうちだと思ってるのかな。

庭木に巣をかけてヒナを孵したキジバトにとっても、ここは「おうち」のはず。

定住者のヤモリもアマガエルもいるし、ハンティングスパイダーなんか室内にうろちょろしてるし…。

みんなそれぞれ「じぶんのおうち」だと思っているにちがいない。

そんなこんなが、このお話のはじまりになりました。

なによりの喜びは、高橋和枝さんに絵を描いていただけたことです。

どなたに絵を頼もうかと相談したとき、編集者の山口さんが「きもちのいい風がながれる絵を描いてくれる方」という条件をだしました。

やわらかな光と、そよ風と、静かな賑わい、そして、なつかしさ。

和枝さんの絵によって、たいせつなおうちの絵本が生まれました。

その絵を大切にくるむように服を着せてくれたのは、装丁家の中嶋香織さん。

とってもすてきなチームでした。

制作中のエピソードは、こちらからどうぞ。

① 高橋和枝さんと…

ぷんぷんおばけ

理論社

怒った顔や気分て、うつりますよね。

どんどん感染して、家中みんなが、ぷんぷん怒りだすのは、なぜだろう。

じつはね、ぷんぷんおばけが、あおっているからなんです。

怒った人の頭からでるぷんぷんけむりがごちそうだから。

水彩のマーブリングで作った絵をパソコンにとりこんでフォトショップで加工しました。

のはらひめ

徳間書店

最初の絵本です。

わたしの娘は、5歳のときに「おひめさま病」にかかりました。

なにがなんでもピンクがすき。ひらひらのふりふりに憧れ、ディズニープリンセスに熱いまなざしをそそいで、うっとり、なりきり。

はっきりいって、そういうの似合わない顔立ちなのにね…。

まあ、わたしにも覚えがないわけじゃあない、かな。

幼稚園の七夕飾りをみれば、「おひめさまになりたい」短冊がもっとも増えるお年頃。

ということで、6歳のお誕生日の「ご祝儀絵本」として、彼女の夢をかなえる絵本を作りました。

でも先輩女子として、きっちり意見しておきたいことも含めたつもりです。

韓国語版もでています。

きょうりゅうのたまご

徳間書店

わたしの息子は、2歳のときに重機の魅力にめざめました。

以来、週に二度のゴミ収集の日は、かならず作業員さんに手をふり、どこかで建設機器がうごいていれば、雨でも風でもじっと観察をする日々。

もちろん夜には、はたらく車の図鑑の読み聞かせ。

重機好きの多くが、どうやら恐竜好きに育つように思います。

というわけで息子のお誕生日の「ご祝儀絵本」として作ったのが、はたらく車ときょうりゅうの出てくる、この絵本です。

絵本に出てくる町は、日本のいろんなところにあるであろう、山も海も川もそばにある地方都市。

わたしが子ども時代の数年をすごした仙台をイメージしています。

たこのななちゃん

徳間書店

かなこのおとうさんは、遠い海でさかなをとる漁師さんです。

ひさしぶりに帰ってきたおとうさんがつれてきたのは、足をけがした、たこでした。

かなこは、たこに「ななちゃん」と名前をつけて、いっしょにくらします。

ななちゃんは、7本の足でピアノをじょうずにひくし、ジャングルジムもとくい。おえかきもじょうずです。

とってもたのしい毎日。でも、そのうちにななちゃんは海が恋しくなって…。

竜宮城の浦島太郎の逆バージョンをちょっと意識しました。

いつも、ななちゃんを見守っているヒトデは、きっと乙姫さまのお使いです。

ことりだいすき

偕成社

子どものころ、生き物を飼いたくてたまりませんでした。

…いや、「飼う」というのは、ちょっと違うような気がします。

転勤族の団地暮らしは制約が多く、黒馬や牧羊犬とお友達になるのが不可能な夢だというのは、幼児といえども理解はしていたので、ヒマがあれば団地の側溝をのぞいて、カエルか、せめてボウフラがいないかと探しておりました。

人間ではない生き物と電撃的な出会いをして唯一無二の心のつながりを結ぶ。それにしびれるほどのロマンを感じていたのであります。

したがって、スズメやツバメによって、神聖なる営巣地として選ばれる家が、うらやましくてたまりませんでした。

だけど、そんなふうに虎視眈々と見張っている子どものいる家には、ぜったいに営巣しないんですよね−。

その後わたしは、地面に落ちている巣立ち雛をみかければ、天啓を受けたジャンヌダルクのごとき高揚感をもって「救済」し、献身的にお世話をし、そして死なせました。くりかえし、くりかえし何羽も。…ごめんね、小鳥たち。

鳥獣保護の立場からすれば、単なる誘拐です。

「小鳥のヒナが落ちていても、ひろわないでね。そばに必ず親がいるから」とあるポスターは正しい。

でもね。

声が枯れ、目が腫れるほど泣いた私は、そのたびにステップアップしていき、やがて、小動物レスキューの技能をもつ素人に成長しましたぞ。獣医さんにほめてもらったこともあります。えっへん。

小鳥のヒナをみつけても、しらんぷりしていたら、そうはならなかったと思います。

子どもたちの「自然破壊」はちょっと大目に見てほしいのです。

それが遠回りして、自然を愛し、環境を考える大人たちを育てることではないでしょうか。

あらら。

話がそれちゃいました。

まあそんなわけで、小鳥だいすきな子ども時代を絵本にしました。

環境問題とはまったく関係のない、ほにゃらら〜とした絵本ですよ。(^_^;)

なんにせよ、子どもたちの「だいすき」は、じぶん自身の夢の投影です。

その夢がどっちにむかって育つのかを、おおらかに見守りたいものですね。

韓国版もでています。

創作童話

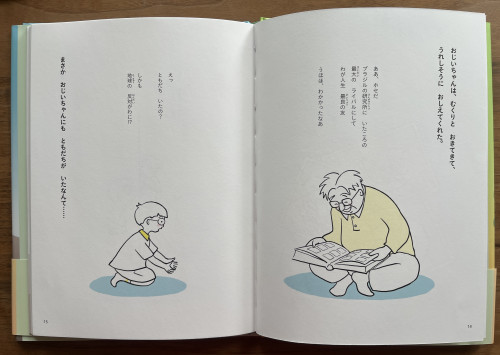

ちょっとだけ ともだち

のら書店

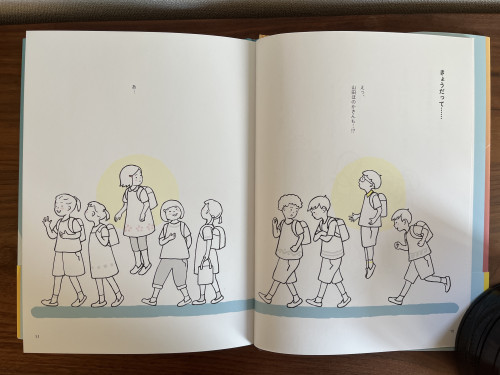

「すてきなひとりぼっち」「ぼくは ういてる。」に続く、一平くんシリーズ3冊目です。

妹のみどりが保育園にいくことになりました。

おかあさんは、友だち百人できるかなという有名なあの歌で、みどりを励まします。

一平くんは憮然と呟きます。

「そんなの、むりにきまってる」

だって一平くんの友だちは、山田ほのかさんだけなのです。

いや、まてよ、ほのかさんだって、友だちとはいえないかもしれない…。

みどりは保育園でどんどん「オトモラチ」をつくってくるし、おかあさんも、おばあちゃんも、おとうさんも(それなりに)、友だちがたくさんいるみたい。

でも、おじいちゃんには、友だちがいない! それは、たしかだ。

ぼくもきっと、おじいちゃんみたいになるのだろう。

ところがなんと、おじいちゃんには驚きの過去があったのです…!

わたしが本の帯の後ろに書いた言葉は……

心に ぴたっとはまった、パズルのピースのような ともだち。

それは わたしの 小さな一部でしかなかったけれど、

そのひとにとって わたしも そうだったろうけれど、

かけがえのない ひとときは 遠い星のように またたいています。

編集は、佐藤友紀子さん。

いつしか、わたしたちの心のなかで一平くんが確固たる存在になり、それぞれがみつけた「リアル一平くん」を報告しあうのが打合せの楽しみのひとつです。

素敵な大人になった一平くんも、けっこう、あちこちにいるんですよ。

装幀は、森枝雄司さん。

使える色が決まっているので、シリーズ3冊目ともなるとデザインも難しいのかなと思いましたが、なんてことなく綺麗にしあげてくださり、一平くんへの深い愛を感じます。

(じつをいうと、森枝さんも「すてきな大人なった一平くん」に該当するかな…と、ご本人にはナイショで考えております。ヒソヒソ)

制作過程の裏話は、ひとつだけですが、こちらからお読みください。

https://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=186

やまの動物病院③ くいしんぼうのクララ

徳間書店

山のふもとにある小さな動物病院。

3冊目のお話です。

この動物病院は、まちのよしお先生の「まちの動物病院」です、昼間はね…。

夜になって表の扉がしまると、裏山に面した裏口の猫扉に、動物だけが読める文字の看板がかけられます。

それが「やまの動物病院」です。

お医者さんは、大きな猫の とらまる。

さて。

こんどのお話では、冒頭から、まちの先生が風邪をひいていて寝込んでしまいます。

とらまるは、いつもどおり夜の「やまの動物病院」をひらき、次々に山の動物たちをなおしていくのですが、そこに「まちの動物病院」の患者がやってきます。

だって急患だし、動物たちにすれば、とらまるに診てもらったほうが話が早い…?

またしても、とらまる大活躍!

…のはずですが、ちょっと失敗もしちゃいます。

ヤギのメリーと牛のクララが首から提げているのは、カウベルといいます。

この夏、わたしはスイスに滞在していました。

がらん、ごろん、とカウベルの音を響かせながら、アルプスの山々を見わたす広い牧場で草を食むスイスの牧場の牛たちは、とてもゆったりとした時間を生きているかのよう。その思い出を込めました。

編集は、上村令さん。

わたしが風邪で熱をだしたら「ナンジャモンジャの葉っぱで治してください」とメールがきましたっけ…。。

画像処理はルートさんこと、関口五郎さん。

今回も、おんぶに抱っこで、細かな調整をお任せしました。

そして装幀はレジェンド前田浩志氏。

表紙の絵のプランを持たずに面談をしたのですが、前田氏はしばし沈思黙考のあとに「牛の頭に、とらまるを乗せてください」と、ひとこと。

いつもながら意表を突く提案ですが、描いてみて、納得。

2024年は制作中のブログを書く余裕がありませんでした。

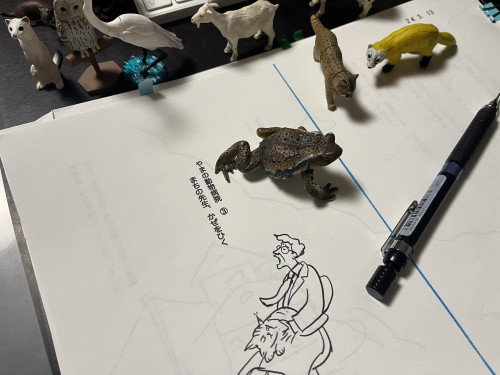

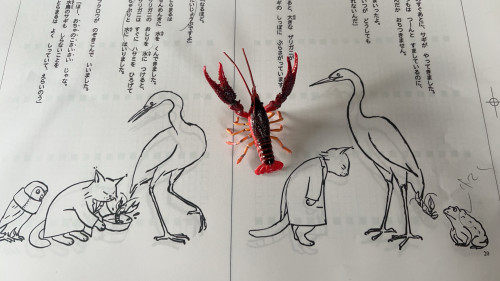

でも、せっせと執筆&お絵かきはしていたんですよ…という言い訳と証拠に、撮りためた写真を置いておきます。

↓ 最初のタイトルは『まちの先生、かぜをひく』でした。

↓ザリガニの形がよくわからず、近くの用水路に走ってつかまえてこようかと思ったけれど、結局フィギュアに頼った自分が情けない。

でも本物だと、水をこぼされたり、ハサミではさまれたりするんだもの…。

今回も、たのしいフィギュアくんたち、ありがとう。

わたしの大切なおもちゃです。

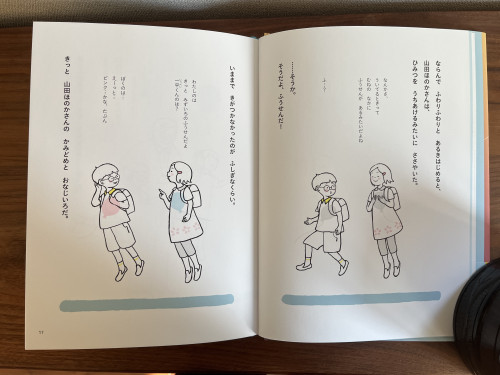

ぼくは、ういてる。

のら書店

『すてきなひとりぼっち』の一平くん、もうひとつの物語です。

一平くんは、ときどき ういています。

ちょっとだけね。

そのときによって ちがうけど、20センチか 30センチくらい…。

たいくつして、まわりと違うことを考えたり、なにかに夢中になっていると、うきやすい。

笑われたり、叱られたり、恥ずかしかったりするけど、いやなことばかりでもありません。

だって、ほら…!

なんと、ほのかちゃんも ういていたのです!

しかも、ほのかちゃんは言います。

「ういてるときって、むねのなかに ふうせんがあるみたいだよね」

すると、一平の胸の中にも、ふうわりと ふうせんがうかびました。

でも、ふうせんって、割れることも、しぼむことも、あるんですよね…。

わたしが本の帯の後ろに書いた言葉は…

わたしも、よく うきます。

胸に ぽっかり うきぶくろ。

心もとなくて さびしくて、まわりの視線も 気になります。

でも なぜか ちょっぴり きもちいい。

編集は、佐藤友紀子さん。

ういちゃう自分を持て余している子どもたちも、いつかきっと胸の中の「ふうせん」をうまく操縦して「うきのプロフェッショナル」になってくれることでしょう。

そんなことを話しあいながら作りました。

装幀は、森枝雄司さん。

いつもながらの安心感。

本は、子どもの身近にある、ささやかな美術作品、それも立体。

それを確認できることに感謝しています。

制作過程の裏話は、こちらからどうぞ。

やまの動物病院② とらまる、山へいく

徳間書店

山のふもとにある小さな動物病院。

2冊目のお話です。

表のドアには「まちの動物病院」 と看板がかけてあります。

お医者さんは、まちのよしお先生です。

でも裏の山側からみると「やまの動物病院」。

夜になると、山の動物たちが猫扉をあけて入ってきます。病気やケガを治してあげるのは、猫のとらまるです。

さて。

今回、とらまるは山へ往診にでかけます。

迎えにきた うさぎのおばさんによれば、山で誰かが「とっても苦しんでいる」らしいのですが、いったい誰だかわかりません…。

とらまるは患者をさがして、山をずんずんのぼっていきます。

たのしい本になりました。

日本の動物がたくさん登場し、とらまるの「出生のヒミツ」にも、ちょこっと触れました。

編集は、上村令さん。

この本の刊行直前に、ひろすけ童話賞をいただくことになり、いっしょに山形県高畠町の贈呈式にでかけました。

仙台から山形にむかう仙山線は、初冬の深い山奥をゴトンゴトンと走ります。

電車がイノシシと接触 (;。;)!するなど、とらまるの世界に呼ばれたような旅でした。

イノシシさん、とらまるに治してもらえたかしら…。

画像処理はルートさんこと、関口五郎さん。

今回も「この色丸をもちょっと青っぽく」「こっちは、前の巻13ページの色にあわせてください」などのワガママ注文をどーんと頼もしく引き受けてくださいました。

そして装幀はレジェンド(もはや通り名)の前田浩志さん。

のほほんとした絵に、ポップな可愛らしさを加えてくださいました。

すこし詳しい内容と制作中の裏話は、こちらからどうぞ。

② とらまる山の着色

おとな体験授業?

アリス館

きょうは理科室で特別授業。

先生が魔法のランプのようなものに火をつけました。

みんなそれぞれ、どんなおとなになりたいかを紙に書いてビーカーに入れると、玉手箱をあけたときのような もわもわが教室中にいっぱいになって……。

そう、おとなになった自分を体験できたのです!

5時間目と6時間目限定のタイムトリップ。楽しそうでしょ!

でも、紙がごちゃまぜになったので、希望したおとなになれたわけじゃないのよね…。

マンガ家になりたいと書いた あすかは、ラーメン屋で働いているし、

ラーメン屋になるはずだった りゅうじは、美容師だし、

美容師希望だった さきは、獣医として犬猫のおしっこやダニと格闘しているし、

あれ、獣医志望の ゆりは、なにも仕事をしていないけど…?

子どもはみんな、おとなになります。

私は、じゅうぶん、おとなのはず。

おとなになったら、もっといろんなことがわかって、なんでもできるようになると思っていたけど、全然そうじゃなかったなあ…。

かといって、子どもに戻りたいかと訊かれたら、いやいや、いまのほうが絶対にいいぞ!と思うことのほうが多いのです。

おとなになるって、どういうことでしょうね。

子どもたちがくすくす笑いながら読んで、おとなになるのも悪くないかもと思ってくれれば、うれしいな。

編集は、山口郁子さん。

もわもわした私の呟きを、いろんな角度からふうふう吹いて励まして誘導してくれたおかげで、ようやく形になりました。

今回も影のアシスタントとして閃きを授けてくれた山口さんのお子さんたち、ありがとう!

装幀は、鈴木千佳子さん。

『ハンカチともだち』につづき、2冊目のおつきあい。

本文のPC作業に溺れそうなときは、頼りがいのある「大船」的存在でした。

なによりも新鮮で驚きのあるデザインがとびだしてくることが、喜びです!

制作過程のお話は、こちらからどうぞ。

やまの動物病院

徳間書店

山のふもとに、小さな町がありました。

その町のはずれ、つまり山にいちばん近いところに、小さな動物病院があります。

でも、その病院の名前は「まちの動物病院」です。「やまの」ではなく。

「やまの動物病院」はどこにあるのでしょう。

やまの動物病院の入口は、まちの動物病院の裏庭に面した、ねこ扉。

お医者さんは、ねこのとらまるです。

診察時間は、夜。

そして患者は山の動物たち。

ほら、きょうも、たくさんの動物たちがやってきましたよ。

編集は、上村令さん。

長い長いつきあいなのに、なんとオリジナルを2人だけでつくったのは、これが初めて。

信頼と新鮮さで始まった制作過程は、期待どおりの楽しい日々でした。

装幀は、前田浩志さん。

徳間書店児童書のロゴマークを作った「伝説の」デザイナー氏です。

制作過程のお話は、こちらからどうぞ。

すてきなひとりぼっち

のら書店

休み時間。

一平くんがノートに絵をかいていると、みんなが寄ってきました。

ちょっといい気分。

でも、はりきって描いていたら、いつのまにか、だれもいないのです。

一平くんは、淡々とつぶやきます。

「ぼくは、こういう ひとりぼっちには なれている」

下校時。

雨のせいもあって、ちょっとみじめな一平くん。

でも、雄々しく呟きます。

「ぼくは、こういう ひとりぼっちにも なれている」

そんな一平くんを、さらなる悲劇(?)が襲います。

だけど、わるいことばかりでもありませんよ。

さいごには、なかなか素敵な宝物をみつけるのですから。

家族や友達といっしょの時間は楽しいけれど、人は、ひとりでいるときにこそ、いろんなことに気づき、考え、深いところで力を蓄えているのではないでしょうか。

うん、ひとりぼっち時間は大切だよね。

それに、ほんとは誰だってひとりぼっちなのだと気づくと、ほかの人々がいっそう愛おしくなります。

見返しにちりばめた登場人物たちの「すてきなひとりぼっち時間」にも、どうぞご注目を。

編集は、佐藤友紀子さん。

最初に「こんなお話を」と提案された内容からかなり違う方向に迷走しましたが、その都度、新鮮に驚いたり喜んだりしてくれたおかげで、ようやく結実しました。贅沢に見守られていた気分です。

装幀は、森枝雄司さん。

テーマカラーが青だから森枝さんと決めていましたが、Macとphotoshopの師匠としても、とことんお世話になりました。

しかも途中でぎっくり腰になった私にワークチェアの紹介までしてくれて、もうほとんどホームオフィスアドバイザー。。。(お金払ってないけど)

制作過程のお話は、こちらからどうぞ。

① わたあめ製造機

③ まるで手術台

⑥ テスト校で新年

ハンカチともだち

アリス館

ある朝、はるちゃんは、ハンカチをもたずに学校へいくところでした。

あわてて部屋にもどり、引き出しのなかからとりだしたのは、こびとのハンカチ。

可愛いけど、こんなハンカチ、もってたっけ?

しかも、そのこびとがちょろちょろ動くので、はるちゃんは気になってしかたありません。

胸に秘密をかかえて学校生活をやり過ごすのって、大変なんですよね…。

学校って、刺激と試練に満ちた、なかなかに厳しい環境ですから。

ところが、どうやらもう一人、ふしぎなハンカチをもっている子がいるようです…。

そしてもしかしたら、もっと…?

ハンカチのお話をかきたくて、あれこれしているうちに、こんな物語になりました。

ハンカチって、小さくてて控えめでかさばらずにポケットや鞄に納まっているけれど、ひらけば、持ち主の個性をしっかり主張。

手ふき、汗ふき、涙ふき、をはじめ、用途は多岐にわたり、野球の球としても活躍可能。

心もつつむ小さな布のお話です。

はるちゃんカラーのピンクと、ミヨンちゃんカラーのミントグリーンは、かなり早い段階で装丁家の鈴木千佳子さんに選んでいただきました。

それによって、絵を描く作業がいっそう楽しくなったのです。

編集は山口郁子さん。今回も山口さんちのお嬢さん達がミューズになってくれました。

制作途中のお話は、こちらから。

① http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=67

② http://chihiro-nn.jugem.jp/?month=201904

③ http://chihiro-nn.jugem.jp/?month=201905

④ http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=89

⑤ http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=95

⑥ http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=99

⑦ http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=100

天使のかいかた

理論社

私は転勤族の子どもだったので、犬や猫が飼えませんでした。

なにか、わたしが飼えそうな生き物、おちてないかなあと、はらっぱや側溝をのぞいていたものです。

また、幼稚園の神父さまに「小さな子どもにはみんな一人ずつ、守護天使がついています」と言われたことも魅力的でした。

そのふたつが種となって生まれた物語です。

中国版、韓国版、そしてスペイン語版となって読まれています。

スペイン語版をだしたいと、メキシコの出版社から連絡がきたときには驚きました。

だってメキシコって、95%くらい、カトリックの国ですよ。

じつはわたし、そのむかし、ヒト月ほどメキシコの田舎に「留学」してたことがあります。「チヒロはカトリコでない」ことをしると、目をまるくして首を横に振られました。

天使のウンチを流れ星にしちゃったりした本なんて、焚書の対象になるのでは!?

その後、来日した担当編集者に話をきくことができました。

メキシコの子ども達にとって、天使はポピュラーに浸透した「キャラ」なので、とても楽しく受け入れられるのですって! ほほお、カトリコ、懐ふかかった!

売れ行き順調。地道に版を重ねています。

日本絵本賞読者賞をいただきました。

「読者賞」というのは、こどもたちの投票によって選ばれるもの。しみじみとうれしく、ありがたい賞です。

めいちゃんの500円玉

アリス館

お金の話を書きたいと、ずっと思っていました。

あるとき、編集者さんのおじょうさんの日常をきいていたら、彼女(と勝手にわたしが思いこんだ女の子)が主人公となって、ひろった500円玉の使い道にまようお話がうまれてきました。ありがとう、Mちゃん。

500円玉って、お金のなかでは新顔のくせにいばってます。

きっと、あの重量感を笠にきたオレ様性格ですよ。

お金はたいせつなものだけど、なにが正しい使い道なのか。

お金がもつ魔法の力に気づいた子どもたちに、くすくすわらいながら読んでもらえたらうれしいな。

しらぎくさんのどんぐりパン

理論社

さわこと、せいやが、白い貝でできた道をたどっていくと、ふしぎなおばあさんに会います。

白い貝の道は、ほんとうにあるのです。

九州の汽水域にすむ明治生まれのお年寄りが、毎朝、お味噌汁にたべた貝の殻を下駄で踏みつぶして作ったものでした。

とおる人たちの足もとも泥でよごれないしね、って。

家の前から川沿いへと長くのびる、きらきら光る白い道。

ずいぶんいっぱいお味噌汁をたべたのか、それともずいぶん長いこと生きてきたのか…とつぶやいたのは、せいやではなく、わたしでした。

ぼくにはしっぽがあったらしい

理論社

おしりに尾骨という、しっぽのなごりの骨があります。

なごりだろうとなんだろうと、しっぽなのです。

この小さな骨は、今でも人が緊張したときにこわばり、リラックスするとゆるむのだと聞いたとき、とても納得しました。

なんだか身に覚えがあるような気がしませんか。

進化の歴史や宇宙のなごりは、私たちのどこかにひそんでいるのです。

そこから妄想がむくむくと…。

「カッパのぬけがら」や「天使のかいかた」「おばけのことならまかせなさい」「おまじないつかい」などへと続くヘンテコ生物シリーズ (非公式名称)の1作目です。

まほろ姫とブッキラ山の大テング

偕成社

まほろは山里にすむ、お姫さま。

そんなにすごいお姫さまではないので、ふつうの子どものように山をかけまわって遊びます。

まほろが、ふつうの子どもとちがうのは、葉っぱをつかって、なんにでもばけられること。

それは、まほろを育ててくれた乳母の砧(きぬた)が、じつはタヌキだったからです!

乳兄弟の子ダヌキ茶々丸も、人間の男の子にばけて、まほろのおやしきでくらしています。

あるひ、まほろと茶々丸は、ばけるのに必要な葉っぱをとりにブッキラ山にのぼり、おそろしいテングと出会います。

このテング、すごくいばっているのですが、本を読んでくださった方にはけっこう人気があります…(^o^)

オバケのことならまかせなさい!

理論社

わたしは、とてもこわがりの子どもでした。

小学生のとき、楳図かずお氏の漫画がのっている少女フレンド発売日には、本屋の前でわざわざ反対側の歩道にわたり、顔をそむけて歩いていたほど。

でもそうすると、よけいに想像力ムクムクで、こわくなるんですよねー。

どうしたらこの恐怖を克服できるのか…。わたしは真剣に考えました。

そうだよ、仲良くなっちゃえばいいんだ!

そんなわたしの切実な解決方法を、この本にいかしました。

だからね、こわがりのみなさん、安心して読んでください。

小さな王さまとかっこわるい竜

理論社

わたしは物語を考えるとき、どんどん頭がぼんやりしてきて、そのうちにねむくなります。

ほんとうにぐーすか寝てしまって、むなしく爽快にめざめることがほとんどですが、ぼんやりとした頭のなかに何度も現れるイメージがじょじょに輪郭をあらわして、お話の芯になれば、しめたもの。

そのぼんやりイメージを、あまり意識的に成形しないで本にしたのが、この1冊です。

そのせいなのか、今でも、どこかひとごとのように考えます。

あの国では、あれから雨はふったのかしら。

竜は、大きくならなかったのかしらと。

夜空をみあげると、星はやっぱり小さなボタンに見えるのです。

郷坪浩子さんの装丁による表紙がとても素敵。

紙の質感もね、おもわず、そっとさすりたくなりますよ。

◻◻◻

詳しい内容に触れたブログ記事は、こちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=117

おまじないつかい

理論社

ゆらちゃんのおかあさんは、ちょっと変わっています。

遠足の前に、シーツで巨大なてるてるぼうずを作ったり、ゆらちゃんが学校にいくときに、へんてこなおまじないを唱えたり。

ゆらちゃんは、クラスのみんなに笑われてしまいます。

「おまえんちのかあちゃん、魔女じゃねえの?」

不安になったゆらちゃんが問いただすと、おかあさんは言いました。

「やあねえ。魔女じゃないわよ。まほうつかいでもありません。

わたしはね……ほら、その……、お、ま、じ、な、い、つ、か、い!」

おばあちゃんも、ひいおばあちゃんも、いろんなおまじないをしていたそうです。

つまり、先祖代々、おまじないつかいってこと!?

そんなわけで、ゆらちゃんも、おまじないつかいになるべく修行をはじめます。

でもね、おまじないつかいって、地味なんです。

おかあさんは言いました。

「まほうつかいは気がみじかいけど、おまじないつかいは、ゆっくりじっくり、ねがいごとを育てるんだよ」

なにをかくそう、わたしも、おまじないつかいです。

ごはんのしたくをほっぽりだして夕焼けをみにいくのも、わたし。

しゃっくりをとめるときに、おまじないダンスをするのも、わたし。

おまじないを忘れて、おたまじゃくしを煮干しにしちゃったのも、わたし (^_^;)。

きらいな人をのろいたくなって、おっと、それじゃ「のろいつかい」になっちゃうよ…と、心にブレーキをかけるのも、わたしです。

世界中にたくさん、たくさんいるはずの、おまじないつかいの仲間たち。

みんなの願う力をあつめて、戦争をなくそうね。

カッパのぬけがら

理論社

夏の川で、ゲンタはカッパの網にかかってしまいます。

川の奥の世界までつれていかれると、ふんぞりかえっていばっているカッパが1匹。

おそろしいのか、ひょうきんなのか、いじわるなのか、やさしいのか、よくわからないカッパです。

仲間が次々にいなくなって、今は一人きりだとしょげているので、ゲンタはしばらくカッパといっしょにくらすことにしました。

カッパのくらしは、けっこう楽しい。

このまま、ずっとカッパでいようかな、と思ったりもするのですが…。

わたしの家の近所に用水路があります。

土手には「泳ぐな、キケン!」とかいた立て札があり、おっかない顔のカッパの絵がかいてありました。

こんな小さな川にカッパなんているのかなあ。

いてもせいぜい、生き残りの1匹だけだろうなと思ったのが、お話のきっかけです。

そしてもうひとつ。

ちょうどこのころ、わたしはカエルも脱皮をすることをしりました。

カエルが脱皮をするなら、カッパだってするよねえ。 (科学的根拠はありませんけど)。

「天使のかいかた」や「ぼくにはしっぽがあったらしい」とおなじく、絵本と読み物の中間ともいうべき本です。

水の絵は、マーブリングといって、墨流しの技法でつくりました。

水底の光など、グラデーションや、ぼかしの部分は「ブラシ屋さん」と呼ばれる職人さんにお願いをしたものです。

その後じきにブラシ屋さんは廃業なさったとか…。

コンピューター技術の進化と関係があるのでしょうね。今ではわたしもフォトショップで加工をしますから。

でもやっぱり、なんか一味ちがうんですよね、ブラシ屋さんの手仕事は。

初版が2000年の本ですが、なんだか大昔のことのよう。

カッパちゃん、どうしているかなあ。

かりんちゃんと十五人のおひなさま

偕成社

風はまだ冷たいけれど、光の春。

くらい箱のなかで、小桜は、ながい夢から目をさましました。

うーん、と背伸びをして、顔のまわりをおおっている和紙をかさこそさせて、すぐ隣にいるはずの小梅と小桃に話しかけます。

小桜、小梅、小桃は三人官女。

今年も、ひなまつりがやってきました。

わたしにしては「本格的な」とりあえず文章だけで成立する読み物です。

エブリデイマジック、つまり日常の延長にあるふしぎな世界を描きたいのだ、小さき世界が魅力的だ、できれば日本の風物をつかいたいのだ、布もすきだ、文様もいいのだと、とりとめなく語っていたとき、編集者のHさんが「では、おひなさまですね」と一言。

その瞬間、稲妻が夜の闇を照らしたように、お話の全体像が見わたせました。

三人官女や五人囃子がいきいきと動きまわり、笑いさざめく声もきこえたのです。

そのまま電車のなかを走って帰って書きはじめたいくらいの勢いでしたが、いざ書きはじめると、やっぱり闇のなか…。

あれはいったいなんだったのだろうと、しょんぼりうろうろの暗中模索がつづきました。

けれど、かたちにならない物語をそっと抱えているあいだじゅう、胸があたたかかった。ときおり言葉の端からひろがる香りがたとえようもなく懐かしかったのは、やはりおひなさまだったからでしょうか。

絢爛豪華だったり、文化財だったり、手作りだったり、折り紙だったり。いろんなおひなさまに会いました。

たくさんの方の思い出話もききました。おひなさまを持てなかった思い出もふくめて。

どなたも、目元がふっとゆるんで遠くをみるまなざしになったことが忘れられません。

野間児童文芸賞をいただきました。

翻訳絵本

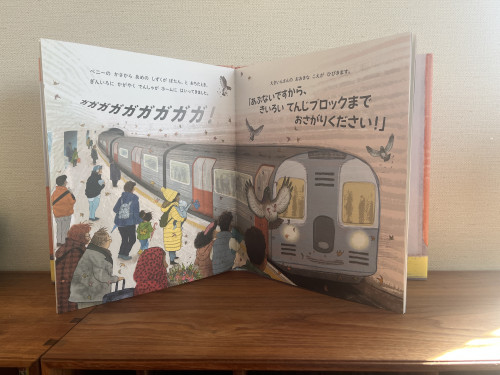

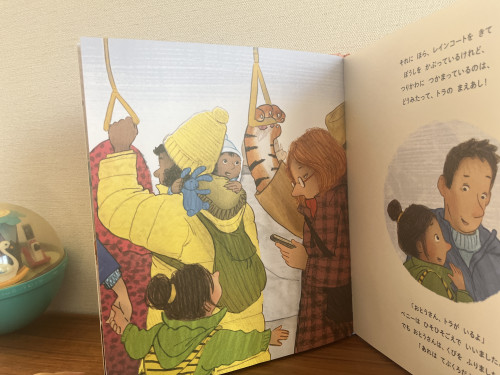

ほら、とらがいる!

フィリップ・アーダ 文 デイヴィッド・メリング 絵 BL出版

イギリス発の愛らしい絵本です。

雨の日に、ペニーとお父さんは地下への階段を下りていきます。

雨の日って、いろんなものがちょっぴり閉ざされて、あちこち濡れて光って匂いもつよく感じられて、なんとなく特別ですよね。

ペニーとお父さんが向かったのは、地下鉄の駅。

轟音をたてて、電車がホームに入ってきます。

おもわず耳を塞ぎたくなるし、ちょっと怖い!

すると、混雑した電車内でペニーが見たのは……トラの手!?

「あれは手袋だよ」って、おとうさんはいうんですけどね。

ちょっと特別な日の、いちどきりの出会い。

ほんとだったのかな?

でも、妙に納得してしまうのです。

ガガガガーオーーーッ!

編集は、内田広実さん。「ガラガラがらくた!?」から引き続き、お手合わせしてくれました。

装幀は、鈴木美緒さん。擬音の文字や描き文字で苦心していただきましたが、ぴったりの出来映えに着地しました!

びんのなかのゆめ

デボラ・マルセロ 光村教育図書

ふしぎな「びん」の絵本の3冊目です。

1冊目の「びんにいれてごらん」で、ルウェリンがびんに入れたのは花、羽、小石、そしてなんと夕焼け、虹、波の音!

ふしぎはそれだけではなくて、びんに入れれば、だいすきな友だちと分かちあうことができるというロマンチックなお話です。

でも2冊目の「びんからだしてごらん」で、ルウェリンが入れたのは、不安や嫉妬、羞恥心などのネガティブな感情。

ぎゅっと蓋を閉めてしまいこんでしまえばやり過ごせることを、ルウェリンは知ってしまうのだけど…というお話です。

そしてこの3冊目で、ルウェリンがびんに入れたのは、「ゆめ」でした。

小さな憧れ、願い、希望、大きな夢までを、せっせと保管していくのです。

どれも忘れたくないものだから。

夢のびんを集める仲間もできて、みんなのコレクションはどんどん増えていきます。

けれどもある日、激しい嵐に襲われて、すべてが無残に失われてしまうのです。

ルウェリンは呟きます。「ゆめなんて、なんのやくにもたたないんだね」と。

誰の人生においても夢のびんが打ち砕かれることはありますが、 ここ数年の世界を襲った災厄のあれこれが、つい目に浮かんでしまいます。

でも大丈夫、ルウェリンは、ちゃんともういちど、顔をあげますよ。

わたしがとりわけ好きなのは、さいごにルウェリンが夢をひとつ手放すところです。

なぜなら、新しい夢を探しにいくには、からになったびんか必要だから、って。

編集は、鈴木真紀さん。「せかいでいちばんつよい国」以来のおつきあいです。

装幀は、中嶋香織さん。かわいくてふしぎで美しい世界が、よりいっそう輝きました。

製作途中のブログも、のぞいてみてくださいね。

https://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=185

そうだ、いいもの つくってあげる!

アシュリー・スパイアーズ 作絵 絵本塾出版

カナダ発の絵本です。

女の子と犬は、仲良し。いつもいっしょに遊んでいます。

そしてあるひ、女の子は犬を見ていて呟くのです。

「そうだ! いいもの つくってあげる」

彼女の頭のなかには明確な完成図があるようです。

女の子は犬をアシスタントにして、ガラクタで何かを作り始めます。

つぎつぎに、できあがるへんてこりんなモノ。

けっこう面白いのもあるけれど、女の子は納得しません。

うーん、なんか ちがう。

やりなおし!

粘り強く作りつづけるのだけど、どれもイマイチ。

だんだん苛々してきて、かんしゃくをおこし、とうとうケガをしてしまいました。

もう いやだ! もう やめる!

でもそのとき、「アシスタント」のささやかな提案から突破口がひらけます。

うんうん、「ものをつくる」って、こういうことだよなあ…とおもう1冊です。

小さなクリエイターたちに読んでほしいな。

編集は、初お手合わせの尾下隆洋さん。画像処理の技もすばらしくて助けられました。

私がせいろ料理っていいですよ〜と力説したら、すぐに一式揃えて、人生初のセイロ料理でローストビーフを作った強者…。

装幀は、水崎真奈美さん。

原著はちょっとゴシックな雰囲気があり、楽しさが足りないように感じました。

でも水崎さんの手にかかれば、かわいく品の良い仕上がりは保証済み!

帯の藤紫と、ちょっと甘い青緑のとりあわせがお洒落です。

ガラガラがらくた!?

エミリー・グラヴェット 作絵 BL出版

森で一番高い木にカササギの夫婦が巣を作り、卵を産みました。

カササギたちは、巣材に使ったチラシを見て、いつかヒナたちが必要になりそうなものを、せっせと巣に運びこみます。

乳母車、クマちゃん人形、カッコウ時計、靴下、洗濯ばさみ、自転車………。

やがて巣はてんこ盛りになり、とうとう、木のてっぺんからガラガラガラ……!

さあ、卵はどうなった⁈

日本では馴染みの薄いカササギですが、西洋ではキラキラ光るものを収集する鳥として有名。

その習性をもとに、物欲に踊らされる現代のわたしたちをユーモラスに描きます。

表紙カバーの、おしゃれなダイカットをごらんください。

編集は、前袖の電卓画面にぴったりの文章をこっそり入れていた内田広実さん。

装幀は、安東由紀さん。チラシを模した見返しのデザインはさぞかし大変だったことでしょうが、どれもピタッと納まっています。おみごと!

はじめてのクリスマス

マック・バーネット 文 シドニー・スミス 絵 偕成社

サンタは北極のサンタ村で、一年中、おもちゃを作っています。

クリスマスイプに、そのおもちゃをそりに乗せて世界中の子どもたちに配ることは、みなさんもご存じでしょう。

でも、配達が終わったあとのことを知ってる人はいませんよね。

この本によれば、サンタは、やれやれとベッドにもぐりこみ、翌朝25日はいつもより30分だけ寝坊をします。

そのあとは、すぐにまた作業着をきて、おもちゃ作りを始めるのですって。

うーん、そんな働き方ってどうなんでしょう?

この本では、ワーカホリックなサンタが、「はじめて」クリスマスの豊かな時間をすごすことになった経緯が語られます。

テキストを書いたのは、マック・バーネット。

『アナベルとふしぎなけいと』『サムとデイブ』『オオカミのおなかのなかで』など、とぼけたユーモアのお話を書いた作家です。

そして絵を描いたのは、シドニー・スミス。

昨年の国際アンデルセン賞を受賞した名実ともに実力派が描く情感たっぷりに描かれた光や空気のなかで、なんともユーモラスなサンタたちです。

編集は、広松健児さん。ひさしぶりに翻訳絵本のお手合わせ、たのしかったです。

装幀は、城所潤さん。いつもながら安定感のある、おしゃれな仕上がり!

偕成社が作ってくれた素敵な動画も見てくださいね。

https://youtu.be/pLIki3j026c?si=GJ76LHHp34PyP6A2

もうすこし詳しい私の話は、こちらからどうぞ。

https://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=176

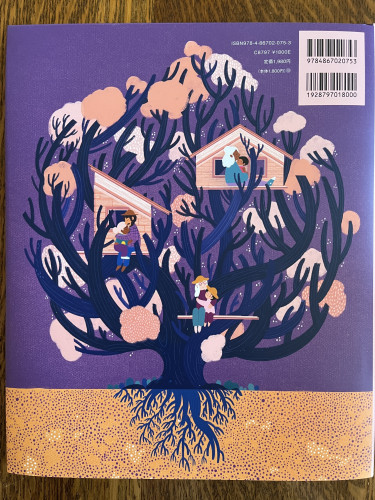

ひとつぶのおくりもの

マーシー・キャンベル 文 フレンチ・サンナ 絵 あかつき教育図書

あるところに とても ひろい くさはらが ありました。

そこにすむ おとこのこは おばあちゃんが だいすきで、

おばあちゃんも おとこのこが だいすきでした。

ふたりは しあわせでした。

男の子は、毎日、おばあちゃんから沢山の贈り物をもらいました。

暖かなだっこや、愉快な大笑い、おいしいパンケーキ。

でも、おばあちゃんが授けてくれた贈り物には、男の子が手には持てないものがありました。

たとえば、どんぐりのように小さな一粒の命を、辛抱強く大きく育てる方法…。

この贈り物は、おばあちゃんがこの世を去っても消えません。

それどころか、男の子が父となり、また次の世代へと時が移ろっても受け継がれ、やがては血のつながりのない人びとへも広がっていきます。

昨今、テレビにうつるのは、大切なものが一瞬に破壊される映像ばかり。

心が潰れてしまいそう。

人の愛の力がどれほど強くてしなやかかを、どうか忘れないでと語りかけてくれる絵本です。

翻訳中に、画家のサンナさんが来日しました。

直に教えてもらった、たのしいヒミツをふたつ、お伝えしましょう。

絵本のなかには三つの時代が描かれています。

サンナさんは、それぞれの時代のテーマカラーを決めて着彩したそうです。

あえて年代を特定しなくてもよいのですが、ヒントもありますよ。

女の子が手にしているのは……?

……そう、たまごっち!

ここから世代を推定するのもたのしいですね。

もうひとつ。

表4と呼ばれる裏表紙は、大きなどんぐりの木がそれぞれの世代の家族を抱え込んで、ファミリーツリーのよう。

でも、サンナさんはちゃんと描いているのです。

この大きな木のはじまりとなった、小さな「ひとつぶ」を。

ほら……

地面の下の根っこの端に、ぽつんと白い丸。

まっさきに、この一粒に気づいたのは、編集者のほそえさちよさんでした。

サンナさんも、とても驚いていました。

原書の編集者や出版関係者をふくめ、それまで誰一人、気づかなかったそうです!

編集は、そんな愛と熱意の持ち主、ほそえさちよさん。

装幀は中嶋香織さん。

日本で出版されたサンナさんの本をすべて手がけてもらい、そのデリカシーと統一感を、サンナさんも絶賛していました。

とってもチャーミングなサンナさん。

来日のようすを書いた記事も、よろしければお読みください。

https://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=173