わたしの本のこと

- 創作絵本(6)

- 創作童話(18)

- 翻訳絵本(43)

- 翻訳児童文学(5)

- たった一冊のノンフィクション(1)

- おたすけこびとシリーズ(8)

- プリンちゃんシリーズ(6)

- エロール・ル・カインの絵本(5)

- おばけのジョージーシリーズ(5)

- デイヴィッド・ルーカスの絵本(5)

- ピーター・レイノルズの絵本(7)

- きょうりゅうたちシリーズ(8)

- 美術の絵本(6)

- フランソワーズの絵本(4)

- クリスチャン・ロビンソンの絵本(3)

- デビッド・マッキーの絵本(3)

- バレリー・ゴルバチョフの絵本(2)

- バイロン・バートンの絵本(5)

- ジョン・クラッセンの絵本(4)

- ドン・フリーマンの絵本(4)

- アリスン・マギーの絵本(4)

- 荻原規子の挿絵担当(2)

翻訳児童文学

ふしぎをのせたアリエル号

リチャード・ケネディ作 徳間書店

最初の翻訳書です。挿絵もかきました。

厚み 4.5㎝。重さ 1,040g。お値段は20年近く前からかわらず 3,000円。

この1冊と出会ったことで、わたしは一生、子どもの本の「森」でくらそうときめました。

ファンタジーブームのちょっと前にでた、ちょっと変わったファンタジーです。

近年、この本を子どものときに読んだという書店員、司書さんなど若き本のプロに出会うのがなによりの喜びです。

もちょい詳しいエピソードと、原書の電子書籍版にこのイラストが使われるおしらせを、こちらに書きました。

のんきなりゅう

ケネス・グレアム 作 インガ・ムーア 絵 徳間書店

ケネス・グレアムは『たのしい川べ』で有名なイギリスの作家です。

『のんきなりゅう』のもととなった "The Reluctant Dragon" はグレアムが書いた短編で、日本でも石井桃子さんをはじめ、何人かの方の翻訳で紹介されています。

けれども、なにしろ100年以上前に書かれた作品なので、イギリスの子どもたちにさえ古めかしい表現が多く、敬遠され気味だそうです。

そこで2004年にイギリス人の画家インガ・ムーアが文章を短く剪定し、かわりにたっぷりと絵を添えて出版したのが、この本の原書。

大判の横組み絵本でしたが、日本では縦組みの児童文学の体裁にしました。

横組み・縦組み問題については、こちらを読んでいただけると幸いです。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=4

絵を小さくしてしまうことに悩みはありましたが、すべての見開きにフルカラーの美しい挿絵が入った贅沢な読み物になりました。

青い大きな竜 vs 騎士の迫力ある八百長試合。小学生男子に、おすすめですよ。

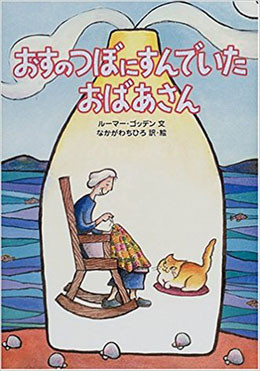

おすのつぼにすんでいたおばあさん

ルーマー・ゴッデン 作 徳間書店

むかしむかし、おすのつぼの家に、おばあさんがすんでいました。

…は? おすのつぼ、ってなに?…と、わたしも思いました。

どうやら、ビールの材料であるホップの乾燥所のようです。

狭苦しい塔のような建物で、その形が、当時お酢をつくるのに使われていた、黄色い釉薬をかけた壺とよく似ていたので、そう呼ばれたらしい。住居とするには、とても粗末なところです。

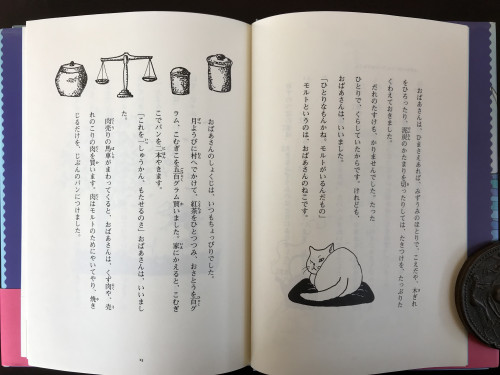

まずしくても、おばあさんは、日々のくらしに満足していました。

わずかな食べものを飼い猫のモルトにあたえてしまうので、おばあさんは、やせっぽち。

あるひ、おばあさんは銀貨をひろいます。

久々に、ごちそうがたべられる! 湖のほとりで、漁師から、とれたての魚をわけてもらったおばあさん。

ところが、魚が苦しそうに口をぱくぱくしているのをみると、かわいそうになって湖に返してしまいます。

じつはこの魚、湖の王さまだったんです〜。

お礼に、なんでも望みを叶えてくれるというではありませんか。

お礼なんていりませんよと、おばあさんは固辞しますが、やっぱりおなかがぺこぺこ。おそるおそる、夕飯をお願いしてみます。

するとまあ、ゴージャスなご馳走が山のように現れました。

おなかいっぱい。ああ、幸せ。

でも、食べすぎで夜の眠りが浅くなり、家の居住性の低さが気になりはじめました。

そこで魚に、せめてふつうの家に住みたいのだけれどと、遠慮しいしい頼んでみます。

すると即座に、花咲きみだれる庭付一戸建て出現!

ラブリーなおうち。ああ、すてき! 今までの古ぼけた寝台や食器棚が、やけにみすぼらしく見えます。

やはり一式そろってリニューアルしてもらわきゃねえ。そもそも家具付きの家って、お願いしたつもりだったんだけど…。

と、このあたりから、だんだん強気になってくるおばあさん。

マホガニーのテーブルに、天蓋付きのベッド、そして洋服ダンスについていた鏡で、おばあさんは、生まれて初めて自分の姿を見ます…。

あらまあ、なんてみじめな……。

ということで、おばあさんも全身リニューアルして、奥様に変身〜!

とても身につまされる欲望スパイラルな展開です。

もとのお話であるイギリスの昔話では、よくばりなおばあさんにお仕置きが待っているのですが、物語の名手ルーマー・ゴッデンによる再話の結末は、ちょっとちがいます。

なんでも手に入りそうな豊かな現代、「わたしはこれでじゅうぶん」といえる幸せを、いったい何人の人が手にしているのでしょうか。

挿絵も、たくさん描きましたので、くすくす笑い、じんわり、ぼんやり考えながら楽しんでいただければうれしいです。

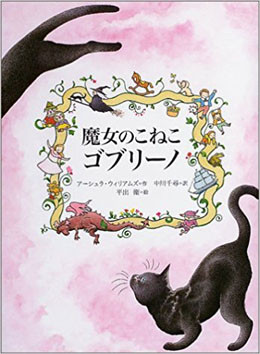

魔女のこねこゴブリーノ

アーシュラ・ウィリアムズ 作 平出 衛 絵 福音館書店

うつくしい月夜。

森の奥のほらあなから、2ひきの子ねこがとびだしてきました。

魔女のこねこゴブリーノと、妹のスーチカです。

2ひきとも魔女ねこ、つまり魔女の相棒になるべく生まれた、選ばれし黒ねこたち。

ところがなんと、月明かりでみれば、ゴブリーノの前足が白い! 緑であるべき目も青い!

魔女ねことしては、規格外です。

しかもゴブリーノの夢は、人間にかわいがられて、炉端でぬくぬくくらす「台所ねこ」になることですって…。

魔女ねことしては、とんでもない劣等生です。

かわいそうに、つまはじきにされたゴブリーノは、人間たちと暮らそうと旅にでます。

けれども、ゴブリーノには魔女ねこの部分もあるので、人間達にこわがられ、きらわれてしまうのです。

すてきな農家。みなしごたちの家。町長さんの家。キャットショーにでたり、宮殿のお姫さまと友だちになったり、船乗りの猫になったり…。ゴブリーノは、かわいがってくれる人をもとめて、はてしなく放浪の旅をつづけます。

250ページ。物語初級から中級者にとっては長めの本ですが、漢字は総ルビで、かわいい子ねこの挿絵がたくさん入っています。

ひとつの章が短いので、読みやすいはず。

かわいくて、かわいそうなゴブリーノがいったいどうなっちゃうのかと気になって読み進めていくと、ほおっと、安堵の溜息がもれるハッピーエンドがまっています。

古典的な香りがただよう、読み応えのある物語です。

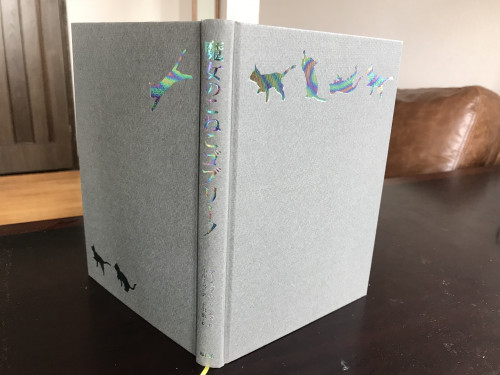

わすれずに、表紙カバーをはずしてみてくださいね。

ロシアンブルーのような灰色の表紙に、虹色にかがやく子ねこたち。

鷹嘴麻衣子さんによる心にくいデザインは、宝物にふさわしいですよ。

たくさんのお月さま 物語版

ジェームズ・サーバー 作 ルイス・スロボドキン 絵 徳間書店

この本がアメリカで出版されたのは1943年。

諷刺と機知に富む作家ジェームズ・サーバーが初めて子どものために書いた物語です。

ルイス・スロボドキンの絵が添えられると、その物語はアメリカで年に一冊、もっとも優れた絵本に与えられるコールデコット賞を受賞しました。

今でこそ スロボドキンは古典絵本の画家として有名ですが、当時は、まだほんの駆けだし。

コールデコット賞で弾みがついて絵本の道に進んだといっても過言ではないでしょう。

日本がアメリカと戦争をしていた頃のことです。

日本にはじめて紹介されたのは、1949年。

光吉夏弥さんの翻訳によるものでしたが、どんな事情があったのか、あまり多くの人の手にわたらないまま消えてしまったようです。

それから時は流れて。

呑気な戦後世代の私たち、すなわち編集者 米田佳代子さんと私がこの本の出版を企てたのは1994年のこと。

光吉版のことは夢にもしらず、スロボドキンの絵による「たくさんのお月さま」は本邦初出版だと いばっていたものです。

刊行直前に、光吉夏弥さんの幻の絵本の存在をしり、あわてて大阪国際児童文学館の資料室に走りました。

そのときのことは、こちらに少し書いてあります。https://chihironn.com/menu/569386

そんな思い出のある絵本が、このたび判型をかえ、文章も横組みから縦組みにかえて再登場することになりました。

ところが、またもや刊行直前に、ハプニングが…。

いかなる運命のいたずらか、70年前の貴重な光吉版が、突如ヤフオクに出現!

それもたったの千円で…@o@;…という話はブログにも書きましたが、めでたく落札した本を じっくり眺めていたら、たいへんなことを発見してしまったのです。

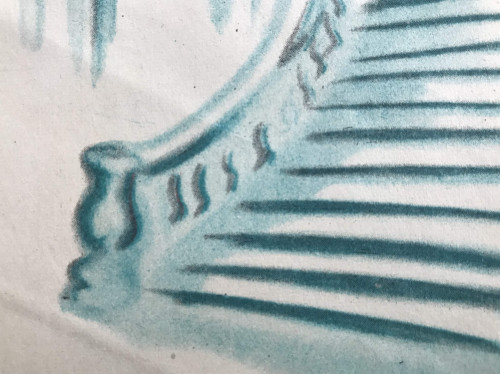

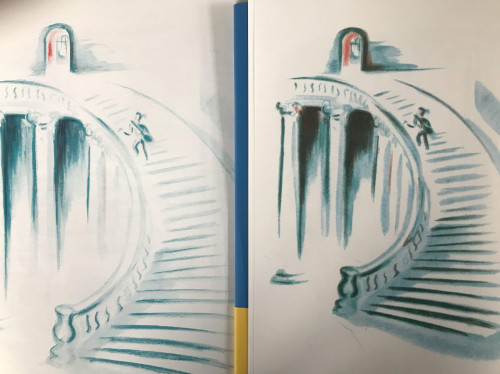

上が原書 (1971年版)。下が光吉版 (1949年刊)。

ちがいがわかりますか?

光吉版は、やけに黒々としていますね。

べつのところを比較してみましょう。

光吉版では、青い線とはべつに、黒い線が見えますよね。

当時、多くの絵本は、版画のように、それぞれ違う色の版を重ねて刷られていました。

この絵本についていえば、赤インクと、黄インク、青インク、そして黒インクの四つの版を重ねて刷られていたことが、ほかのページをみると明らかです。

けれども、1971年版の原書のこの頁にだけは、黒いインクが使われていませんでした。

黒は輪郭と陰影の線なので、なんとなくしまりません。

月夜のお城なので青い光を幻想的に描きたかったのかしら…と、ふしぎに感じていました。

しかし、米田編集者は、ずっと疑っていました。

「へんだよ、これ。黒のフィルムを誰かがなくしちゃったんじゃないの〜?」

「いやいや、いくらなんでも、そんな馬鹿なことは許されないでしょ」と首を傾げる私。

どっちにしろ、なにもできないので、そのまま出版されたのが1994年の徳間版です。

さてさて。

しつこいですけど、今回、ヤフオクで出会ってしまった 光吉版の出版は1949年。

アメリカで最初に出版され、コールデコット賞を受賞したオリジナルに近いのは、どう考えたってこちらですよね。

たしかに黒インクの版が存在したことが証明されてしまいました。

米田さん、あなたは正しかった!

うーむ。だれでしょうね、黒インクの版をなくしてしまったオッチョコチョイは…。。

というわけで。

2019年刊行の物語版(右)では、現代の印刷技術を駆使して、失われた黒版を再現しております。

天国の光吉夏弥さんと米田佳代子さんが、にやにや笑っている顔が思い浮かびます。

1994年の絵本版の編集は米田佳代子さん。

2019年の物語版の編集は小島範子さん。絶妙レイアウトの腕前に感嘆。

装丁は百足屋ユウコさん。

原書の味わいを残しつつ、スタイリッシュになったタイトル文字に感謝。

今回の本のメイキング裏話はこちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=72

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=75