わたしの本のこと

- 創作絵本(6)

- 創作童話(18)

- 翻訳絵本(43)

- 翻訳児童文学(5)

- たった一冊のノンフィクション(1)

- おたすけこびとシリーズ(8)

- プリンちゃんシリーズ(6)

- エロール・ル・カインの絵本(5)

- おばけのジョージーシリーズ(5)

- デイヴィッド・ルーカスの絵本(5)

- ピーター・レイノルズの絵本(7)

- きょうりゅうたちシリーズ(8)

- 美術の絵本(6)

- フランソワーズの絵本(4)

- クリスチャン・ロビンソンの絵本(3)

- デビッド・マッキーの絵本(3)

- バレリー・ゴルバチョフの絵本(2)

- バイロン・バートンの絵本(5)

- ジョン・クラッセンの絵本(4)

- ドン・フリーマンの絵本(4)

- アリスン・マギーの絵本(4)

- 荻原規子の挿絵担当(2)

翻訳絵本

ふかいあな

キャンデス・フレミング 文 エリック・ローマン 絵 あすなろ書房

トラに追いかけられて、カエルが穴におっこちました。

ケ、ケロ、ケロ! ケ、ケロ、ケロ!

ふかい ふかい あな。

とんでも はねても でられない。

なんてこったい!

カエルをたすけてあげようと、ネズミが手をのばしますが、やはり落ちてしまいます。

なんてこったい!

スローロリスがのろりのろりと救助にやってきますが、やはり落ちてしまいます。

なんてこったい!

クマも、サルも、やっぱり落ちてしまいます。なんてこったい!

トラは、これでみんないっぺんに食べてしまえると喜んで、舌なめずり、ぺろぺろりん!

穴の中のみんなは絶体絶命。声をそろえて「なんてこったい!」。

ところがそのとき、強力な助っ人があらわれて、一発逆転!

みんなは穴から助け出され、かわりにトラが穴のなか。

こんどはトラがいう番です。なんてこったい!

トラはめそめそ泣いて、たのみます。「みなさん、どうかたすけてください」

そしたら、カエルたちが、なんてこたえたと思いますか?

ヒントをあげましょう。

原文では、カエルたちが何度もくりかえす「なんてこったい!」同様、"Oh, no!"です。

みなさんにも翻訳家の苦しみ(と楽しみ)のおすそわけ。(^o^) ふっふっふ。

東洋的な絵ですが、アメリカの絵本です。

帯には「最強の読み聞かせ絵本」とあります。

こどもたちに「なんてこったい!」の部分を読んでもらうとたのしいですよ。

マンゴーとバナナ

ネイサン・クマール・スコット 文 T.バラジ 絵 アートン

インドネシアのジャングルに、まめじかのカンチルがすんでいました。

カンチルのなかよしは、さるのモニェ。

元気に遊べば、おなかがすく。でも、たべものさがしは、めんどくさい。

そこで、かしこいカンチルは、いいことを考えました。

マンゴーの木と、バナナの木を育てれば、いつでも実をもぐだけでたべられるはず。

やがてマンゴーとバナナがたっぷり実りました。

ところが、さるのモニェは、まめじかカンチルが木にのぼれないのをいいことに、ひとりでたべてしまいます。

サルカニ合戦みたいでしょう。でも、かしこいカンチルがマンゴーをとりかえす方法は、南国的でとても痛快! おおらかな昔話の楽しさに満ちています。

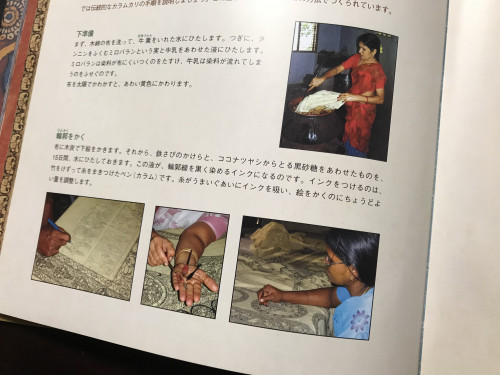

この本の絵は、伝統的な更紗の技法で布に描かれています。

巻末に、カラムカリとよばれる古来の技法が写真で説明されていて、ユニークで質の高い絵本です。

最近、板橋区立美術館で開かれたインド、タラブックスの絵本展に原画が展示されていました。

まさに工芸品のような美しい本で、問い合わせもいただくのですが、出版社がなくなってしまい、手に入りません。どこかでまた出してくれないかしら…。

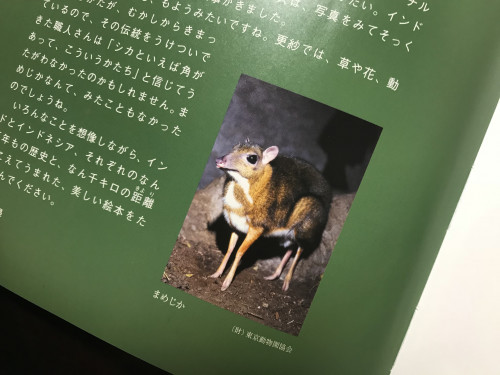

そうそう、主人公の「まめじか」について。

いったいどんな動物かしりたくて、上野動物園のまめじかに、私は会いにいったのでした。

ミニウサギくらいの可愛いシカでしたよ。

チョコレート屋のねこ

スー・ステイントン 文 アン・モーティマー 絵 ほるぷ出版

小さな村に、チョコレート屋がありました。

チョコレート屋のおじいさんは、きむずかしくて、ひとりぼっち。けっしてわらいません。

お店も古ぼけていて、ほこりをかぶり、ほったらかし。

すべてが投げやりで、さびしくて、たいくつだったのです。

あるひ、おじいさんは、チョコレートでねずみを作りました。それをじっと見ていたのは、おじいさんのねこ。チョコレートねずみのしっぽをくわえて、こっそり隣の八百屋にもっていきました。

チョコレートねずみをたべた八百屋のおじさんは、なぜか心がうきうき。いいことを思いつきます。

ねこはチョコレートねずみをパン屋にも、花屋にも、もっていきます。

たべた人には、かならず、なにかしらすてきな考えがひらめきます。

そのひらめきが重なっていって、やがて村じゅうに笑顔があふれることになりました。もちろん、チョコレート屋のおじいさんにも。

アン・モーティマーの描く猫の絵は、猫好き必見。

ただし、チョコレートがたべたくなるのも必至なので、お覚悟を。(^_^;)

もうひとつの見どころは、巻末にあります。

細かい文字で、チョコレート数千年の歴史をぎっしり「チョコレートの話」。

これ、読み応えあるんですよー。

チョコレートの原料であるカカオが、古代文明の神々の食べ物だったってこと、しってました?

アステカ帝国の皇帝は、不老長寿の薬としてカカオ飲料を一日50杯ものんでいたそうですよ。

なんと、カカオ豆100粒で、どれい1人と交換できたんですって。

そしてカカオに砂糖をくわえた飲み物が17世紀末のヨーロッパ貴族たちの贅沢品となり、いまのチョコレートのように固形になって庶民がたべるようになったのは、産業革命のときです。

この1頁を翻訳するために、わたしは分厚い参考書を何冊も読破し、折しも国立科学博物館で開催されていた「チョコレート展」に編集者Sさんとともに足を運びました。Sさんとの打ち合わせは、有名なチョコレート専門店でショコラショーを飲みながらという甘いおまけつき。ふふふ。

この歴史をしると、チョコレートねずみのふしぎな力についても、なんだかわかるような気がします。

チョコレートの味わいが、ぐっと深まるので、ぜひご一読を

ぶきみな よるのけものたち

ジアナ・マリノ 作絵 BL出版

漆黒の 夜の闇。

目玉だけが きょろきょろ。

目玉の主は フクロネズミ。そして スカンク。

2ひきは、ぶきみな よるのけものが うろついているようだと、にげまわります。

正体がみえないものを怖がると、恐怖はどんどんふくらむものです。

おなじように怯えるオオカミ、そしてクマもやってきて、みんなそろって右往左往…。

さいごに、ぷふふっと笑えます。

このテンポ感、なんだか落語みたい。

著者の献辞も しゃれています。

大切な人たちの名前をつらねて「あなたたちが いてくれるから わたしは くらやみが そんなに こわくない」って。そこにピカッと懐中電灯の光があたってるの。いいなあ。

アメリカの若い絵本作家による、視覚的な遊び心あふれる絵本です。

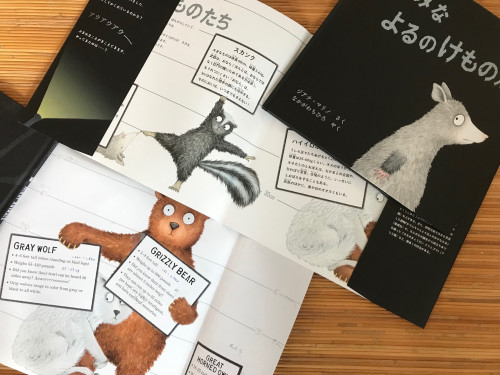

しかし、みなさん、この絵本がこれで終わりとおもったら大間違いですぞ。

表紙カバーをはずしてみてください。

な、なんと表紙カバーの裏が登場人物(動物)である「よるのけものたち」、正しくは夜行性動物&薄明薄暮性動物たちの生態図鑑なのだ! ほらほら、みて〜!

買った人だけの特典ですよね〜♪

てゆうか、この特典、奥ゆかしすぎて、図書館でも扱いに困るだろうし、書店の店頭でも困るだろうし、ネット書店に至ってはサッパリですね。(-_-) だから売れ行きイマイチ。。

訳者としては、この部分の翻訳のために数多の動物図鑑と資料にあたり、相当なエネルギーを注いだので、しくしく…。

でも、作者のジアナが絵本をまるごと楽しもうとした意欲と冒険は大いに評価します。

版元の太っ腹さにもね。(だってお金かかるもん)

版元の太っ腹さと奥ゆかしさといえば。

なにしろ漆黒の闇でくらす動物たちの話なので、ほとんどまっ黒な本です。

でも黒いベタ塗りって、印刷・製本としては非常に厄介なんですって。

たしか、二度塗りして、さらに紙どうしがくっついてしまわないようにコーティングが必要ときいたような…(うろ覚えです。まちがってたらゴメンナサイ)。担当編集者の江口さんは、とっても大変だったみたいです。まさに知られざるプロフェッショナル物語。

その甲斐あって、できあがりが原書より格段に良い!

日本の職人芸と心意気を感じます。どうぞ、じっさいにお手にとって、ぺろりと皮をむいて、隅から隅まで、ずずーいとごらんくださいませ。

ことりのみずあび

マリサビーナ・ルッソ 作絵 あすなろ書房

よるです。

あめが ふっています。

都会のビルの上で、小さなことりが雨の大通りをみおろし、小さなつばさをふるわせて、つぶやきました。

あめのひって いやだなあ。ぼく、あめ だいきらい!

でも朝になってみれば、おやまあ、いいお天気。

ことりは うれしくなって うたいだしました。

あめが やんだよ、あめが やんだよ。

みずあびに ぴったりの いいひだよ。

ことりは とびたち、アスファルトでおおわれた町のあちこちを、みずあびにぴったりの みずたまりをさがしてまわります。

ちょうど いいみずたまりをみつけて、空から急降下。ちゃっぷーん!

意気揚々と みずあびをはじめるのですが、つぎつぎに邪魔が入るのですよ。ボールがとんできたり、子どもや犬が走ってきたり…!

だって 公園の遊歩道にできた みずたまりなんですもの。

こわがりの ちいさなことり。

なんども あわてて にげだします。そのうちに あらまあ、みずたまりがすっかり小さくなってしまいました。

ことりは かなしい こえで うたいます。

みずあびは もう おしまい。きょうは もう おしまいだよ。

またこんど雨がふるまで みずあびは おあずけのようです。

ことりは 雨がだいきらいなのに…。

ところが…。

うふふ、いいものみーっけ!

都会のことり、けなげで いじらしいなあ。

ささやかだけれど、小さなからだの小さな心臓がトキトキと脈打つのが伝わってくるようなドラマの絵本です。

作家のマリサビーナ・ルッソはアメリカの絵本作家。

作品の数は多くありませんが、「ぎょうれつ ぎょうれつ」はやはり、日常のなかのささやかな子どもの喜びをうまくすくいとっていて忘れがたい作品でした。

それにしても、わたし、ほんとに「ことり」が好きみたい。ことりの絵本が、ほかにもいろいろありました。

「あきちゃった!」

「ことり だいすき」

ことりファンのみなさま、どうぞ ごいっしょに。

ちゃぽちゃぽ ぷるぷるっ!

ぱちゃぱちゃ ぷるるん!

あめあめ ふれふれ もっとふれ

シャーリー・モーガン 文 エドワード・アーディゾーニ 絵 のら書店

しばふに ふりそそぐ 春のあめは、ぽつぽつと やわらかな音。

どぶにおちる あめは、ぴちゃん、ぽちゃんと、ブリキをたたくような音。

まどべの子どもたちは、ひんやりしめった 土と草のにおいを くんくんと かぎました。

春の雨がふりつづき、女の子と男の子のきょうだいは、もう3日も、外で遊んでいません。

窓から外をながめて、戸外にいる人びとや、花や虫、小鳥や猫や犬をうらやましがるだけ。

わたし、ことりだったらいいのに。猫だったらいいのに。あのおばさんだったらいいのに。

ぼく、じどうしゃだったらいいのに。犬だったらいいのに。新聞配達のおにいさんだったらいいのに。

でもね、さいごには、とてもうれしいことがまっています。

うん、雨の日に、外であそべる子どもがいちばん!

絵本といっていいのかなと迷うほどには、文章が長めです。

でもアーディゾーニの絵が大きな牽引力となっているので、やはり絵本かな。

翻訳をしてたのしかったのは、感覚的な表現がとても多いことでした。

雨の日の水の流れや、空気の匂い、光の変化。

特別なことはなにも起きませんが、おとなにとっては幼い日の鋭い感覚がよみがえります。

子どもたちにとっては、かれらが毎日つつまれているふしぎな喜びに、言葉をあてはめる心地よさへとつながるのではないでしょうか。

アーディゾーニの絵は、もちろん、地味ですとも。

それゆえにむしろ、多くのことを思い出させてくれるのです。

この味わいを理解してくれる読者と版元のおかげで細く長く版を重ねて、14年間で11刷り。

こういう売れ方が、いちばんうれしい。

編集は、鈴木加奈子さん。

装丁は、丸尾靖子さん。

サンタクロースのおてつだい

ロリ・エベルト 文 ペール・ブライハーゲン 写真 ポプラ社

とても寒くて、一年中、毛糸のぼうしと手袋がてばなせない北の国に、オンヤという名前の女の子がいました。

もうじき クリスマス。

オンヤは、サンタクロースのお手伝いをしようと心にきめて、さらに北へと旅だちます。

白銀世界の道案内は、小さな赤い鳥。

北へいくにしたがって案内人は、やさしい目をした小馬。ジャコウウシ。そして白熊へとバトンタッチ。

そしてとうとう、オンヤはサンタクロースにあって、お手伝いをするのです。

どんなお手伝いかって?

それは、そりを牽くトナカイたちに号令をかけること。

いやあ、爽快です。そりにつながれたトナカイたちにむかって、大きな声で…

「とべ!」

そのすべてが、なんと、写真で語られています。

そぉ、写真なんですよ〜 !

この本を食い入るように読んで「やっぱり サンタクロースっていたんだぁ…」と呟く子どもたち続出とか…。

赤いとんがりぼうしをかぶり、北欧サーメ(ラップランド)の伝統的な衣裳にトナカイ毛皮の靴をはいている愛らしいオンヤは、文を書いたロリと写真をとったペールの娘です。

ロリはスタイリストで、ペールはグリーンランドや北極など、雪と氷の世界の写真をナショナルジオグラフィックなどに掲載している写真家なんですって。ナルホド。

北欧の素朴で美しい衣裳や、扉、木のスキーも一見の価値あり。

もちろん、動物たちも。

編集は、仲地ゆいさん。

デザインは、わたなべひろこさん。

綺麗な本にしあげてくださいました。

翻訳児童文学

ふしぎをのせたアリエル号

リチャード・ケネディ作 徳間書店

最初の翻訳書です。挿絵もかきました。

厚み 4.5㎝。重さ 1,040g。お値段は20年近く前からかわらず 3,000円。

この1冊と出会ったことで、わたしは一生、子どもの本の「森」でくらそうときめました。

ファンタジーブームのちょっと前にでた、ちょっと変わったファンタジーです。

近年、この本を子どものときに読んだという書店員、司書さんなど若き本のプロに出会うのがなによりの喜びです。

もちょい詳しいエピソードと、原書の電子書籍版にこのイラストが使われるおしらせを、こちらに書きました。

のんきなりゅう

ケネス・グレアム 作 インガ・ムーア 絵 徳間書店

ケネス・グレアムは『たのしい川べ』で有名なイギリスの作家です。

『のんきなりゅう』のもととなった "The Reluctant Dragon" はグレアムが書いた短編で、日本でも石井桃子さんをはじめ、何人かの方の翻訳で紹介されています。

けれども、なにしろ100年以上前に書かれた作品なので、イギリスの子どもたちにさえ古めかしい表現が多く、敬遠され気味だそうです。

そこで2004年にイギリス人の画家インガ・ムーアが文章を短く剪定し、かわりにたっぷりと絵を添えて出版したのが、この本の原書。

大判の横組み絵本でしたが、日本では縦組みの児童文学の体裁にしました。

横組み・縦組み問題については、こちらを読んでいただけると幸いです。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=4

絵を小さくしてしまうことに悩みはありましたが、すべての見開きにフルカラーの美しい挿絵が入った贅沢な読み物になりました。

青い大きな竜 vs 騎士の迫力ある八百長試合。小学生男子に、おすすめですよ。

おすのつぼにすんでいたおばあさん

ルーマー・ゴッデン 作 徳間書店

むかしむかし、おすのつぼの家に、おばあさんがすんでいました。

…は? おすのつぼ、ってなに?…と、わたしも思いました。

どうやら、ビールの材料であるホップの乾燥所のようです。

狭苦しい塔のような建物で、その形が、当時お酢をつくるのに使われていた、黄色い釉薬をかけた壺とよく似ていたので、そう呼ばれたらしい。住居とするには、とても粗末なところです。

まずしくても、おばあさんは、日々のくらしに満足していました。

わずかな食べものを飼い猫のモルトにあたえてしまうので、おばあさんは、やせっぽち。

あるひ、おばあさんは銀貨をひろいます。

久々に、ごちそうがたべられる! 湖のほとりで、漁師から、とれたての魚をわけてもらったおばあさん。

ところが、魚が苦しそうに口をぱくぱくしているのをみると、かわいそうになって湖に返してしまいます。

じつはこの魚、湖の王さまだったんです〜。

お礼に、なんでも望みを叶えてくれるというではありませんか。

お礼なんていりませんよと、おばあさんは固辞しますが、やっぱりおなかがぺこぺこ。おそるおそる、夕飯をお願いしてみます。

するとまあ、ゴージャスなご馳走が山のように現れました。

おなかいっぱい。ああ、幸せ。

でも、食べすぎで夜の眠りが浅くなり、家の居住性の低さが気になりはじめました。

そこで魚に、せめてふつうの家に住みたいのだけれどと、遠慮しいしい頼んでみます。

すると即座に、花咲きみだれる庭付一戸建て出現!

ラブリーなおうち。ああ、すてき! 今までの古ぼけた寝台や食器棚が、やけにみすぼらしく見えます。

やはり一式そろってリニューアルしてもらわきゃねえ。そもそも家具付きの家って、お願いしたつもりだったんだけど…。

と、このあたりから、だんだん強気になってくるおばあさん。

マホガニーのテーブルに、天蓋付きのベッド、そして洋服ダンスについていた鏡で、おばあさんは、生まれて初めて自分の姿を見ます…。

あらまあ、なんてみじめな……。

ということで、おばあさんも全身リニューアルして、奥様に変身〜!

とても身につまされる欲望スパイラルな展開です。

もとのお話であるイギリスの昔話では、よくばりなおばあさんにお仕置きが待っているのですが、物語の名手ルーマー・ゴッデンによる再話の結末は、ちょっとちがいます。

なんでも手に入りそうな豊かな現代、「わたしはこれでじゅうぶん」といえる幸せを、いったい何人の人が手にしているのでしょうか。

挿絵も、たくさん描きましたので、くすくす笑い、じんわり、ぼんやり考えながら楽しんでいただければうれしいです。

魔女のこねこゴブリーノ

アーシュラ・ウィリアムズ 作 平出 衛 絵 福音館書店

うつくしい月夜。

森の奥のほらあなから、2ひきの子ねこがとびだしてきました。

魔女のこねこゴブリーノと、妹のスーチカです。

2ひきとも魔女ねこ、つまり魔女の相棒になるべく生まれた、選ばれし黒ねこたち。

ところがなんと、月明かりでみれば、ゴブリーノの前足が白い! 緑であるべき目も青い!

魔女ねことしては、規格外です。

しかもゴブリーノの夢は、人間にかわいがられて、炉端でぬくぬくくらす「台所ねこ」になることですって…。

魔女ねことしては、とんでもない劣等生です。

かわいそうに、つまはじきにされたゴブリーノは、人間たちと暮らそうと旅にでます。

けれども、ゴブリーノには魔女ねこの部分もあるので、人間達にこわがられ、きらわれてしまうのです。

すてきな農家。みなしごたちの家。町長さんの家。キャットショーにでたり、宮殿のお姫さまと友だちになったり、船乗りの猫になったり…。ゴブリーノは、かわいがってくれる人をもとめて、はてしなく放浪の旅をつづけます。

250ページ。物語初級から中級者にとっては長めの本ですが、漢字は総ルビで、かわいい子ねこの挿絵がたくさん入っています。

ひとつの章が短いので、読みやすいはず。

かわいくて、かわいそうなゴブリーノがいったいどうなっちゃうのかと気になって読み進めていくと、ほおっと、安堵の溜息がもれるハッピーエンドがまっています。

古典的な香りがただよう、読み応えのある物語です。

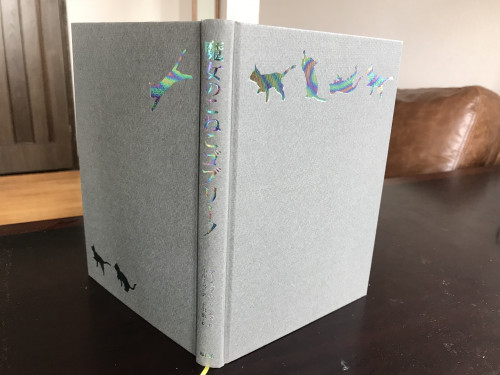

わすれずに、表紙カバーをはずしてみてくださいね。

ロシアンブルーのような灰色の表紙に、虹色にかがやく子ねこたち。

鷹嘴麻衣子さんによる心にくいデザインは、宝物にふさわしいですよ。

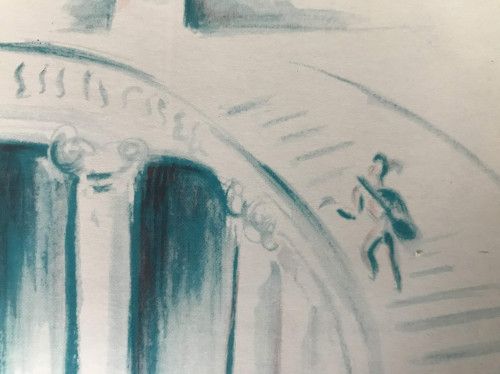

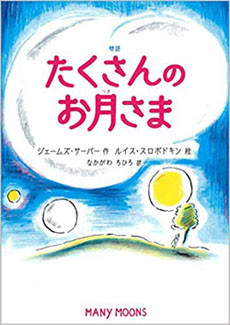

たくさんのお月さま 物語版

ジェームズ・サーバー 作 ルイス・スロボドキン 絵 徳間書店

この本がアメリカで出版されたのは1943年。

諷刺と機知に富む作家ジェームズ・サーバーが初めて子どものために書いた物語です。

ルイス・スロボドキンの絵が添えられると、その物語はアメリカで年に一冊、もっとも優れた絵本に与えられるコールデコット賞を受賞しました。

今でこそ スロボドキンは古典絵本の画家として有名ですが、当時は、まだほんの駆けだし。

コールデコット賞で弾みがついて絵本の道に進んだといっても過言ではないでしょう。

日本がアメリカと戦争をしていた頃のことです。

日本にはじめて紹介されたのは、1949年。

光吉夏弥さんの翻訳によるものでしたが、どんな事情があったのか、あまり多くの人の手にわたらないまま消えてしまったようです。

それから時は流れて。

呑気な戦後世代の私たち、すなわち編集者 米田佳代子さんと私がこの本の出版を企てたのは1994年のこと。

光吉版のことは夢にもしらず、スロボドキンの絵による「たくさんのお月さま」は本邦初出版だと いばっていたものです。

刊行直前に、光吉夏弥さんの幻の絵本の存在をしり、あわてて大阪国際児童文学館の資料室に走りました。

そのときのことは、こちらに少し書いてあります。https://chihironn.com/menu/569386

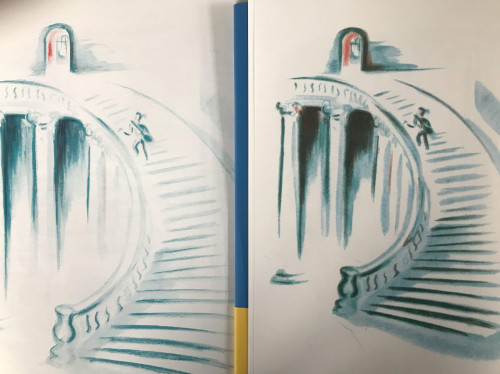

そんな思い出のある絵本が、このたび判型をかえ、文章も横組みから縦組みにかえて再登場することになりました。

ところが、またもや刊行直前に、ハプニングが…。

いかなる運命のいたずらか、70年前の貴重な光吉版が、突如ヤフオクに出現!

それもたったの千円で…@o@;…という話はブログにも書きましたが、めでたく落札した本を じっくり眺めていたら、たいへんなことを発見してしまったのです。

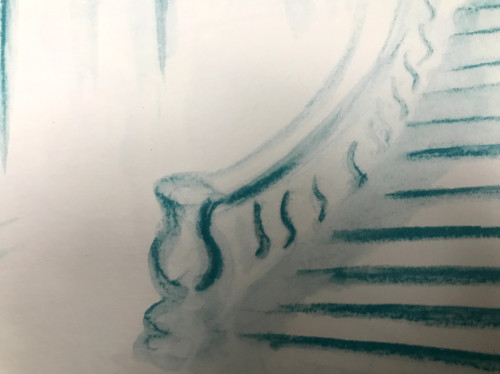

上が原書 (1971年版)。下が光吉版 (1949年刊)。

ちがいがわかりますか?

光吉版は、やけに黒々としていますね。

べつのところを比較してみましょう。

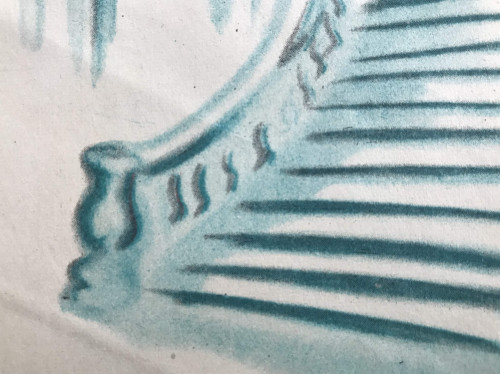

光吉版では、青い線とはべつに、黒い線が見えますよね。

当時、多くの絵本は、版画のように、それぞれ違う色の版を重ねて刷られていました。

この絵本についていえば、赤インクと、黄インク、青インク、そして黒インクの四つの版を重ねて刷られていたことが、ほかのページをみると明らかです。

けれども、1971年版の原書のこの頁にだけは、黒いインクが使われていませんでした。

黒は輪郭と陰影の線なので、なんとなくしまりません。

月夜のお城なので青い光を幻想的に描きたかったのかしら…と、ふしぎに感じていました。

しかし、米田編集者は、ずっと疑っていました。

「へんだよ、これ。黒のフィルムを誰かがなくしちゃったんじゃないの〜?」

「いやいや、いくらなんでも、そんな馬鹿なことは許されないでしょ」と首を傾げる私。

どっちにしろ、なにもできないので、そのまま出版されたのが1994年の徳間版です。

さてさて。

しつこいですけど、今回、ヤフオクで出会ってしまった 光吉版の出版は1949年。

アメリカで最初に出版され、コールデコット賞を受賞したオリジナルに近いのは、どう考えたってこちらですよね。

たしかに黒インクの版が存在したことが証明されてしまいました。

米田さん、あなたは正しかった!

うーむ。だれでしょうね、黒インクの版をなくしてしまったオッチョコチョイは…。。

というわけで。

2019年刊行の物語版(右)では、現代の印刷技術を駆使して、失われた黒版を再現しております。

天国の光吉夏弥さんと米田佳代子さんが、にやにや笑っている顔が思い浮かびます。

1994年の絵本版の編集は米田佳代子さん。

2019年の物語版の編集は小島範子さん。絶妙レイアウトの腕前に感嘆。

装丁は百足屋ユウコさん。

原書の味わいを残しつつ、スタイリッシュになったタイトル文字に感謝。

今回の本のメイキング裏話はこちらからどうぞ。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=72

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=75

たった一冊のノンフィクション

カモのきょうだい クリとゴマ

アリス館

実話です。

アリス館の編集者さんから、子どもと自然をテーマに物語を依頼されていたとき、

息子がカルガモの卵をひろってきて、あたためはじめました。

その卵が孵化し、二羽の子ガモが成長して、ぶじに放鳥できたので、「事実は小説よりも奇なり、ですよ」と編集者さんを説得してノンフィクションとして書きました。

98%は事実の、ウチの物語です。

おたすけこびとシリーズ

おたすけこびと

コヨセ・ジュンジ 絵 徳間書店

きょうりゅうと重機がでてくる絵本「きょうりゅうのたまご」の取材で重機メーカーのショールームを訪問中に、お話がうまれました。

でもわたし、重機を描くのはもううんざりでした。線ばかりで、つまらないんだもん。

すると編集者が、「線が多いほど燃えるぜ!」と豪語する絵描きをさがしてきてくれました。

それがコヨセ・ジュンジさんです。

といっても、ちゃっちゃと線をいっぱい描いてさっさと完成してくれたわけではありません。

これはコヨセさんにとっての最初の絵本。

気合いを入れて試行錯誤を繰り返すうちにあれよあれよと4年が経過…。

今でこそ、おたすけこびとシリーズは英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語、台湾語、タイ語に翻訳されていますが、じつはわたし、何度かあきらめかけました。(゚∀゚)

コヨセさんに興味をもった方は、絵本ナビのインタビューを読んでくださいませ。

私とのケーキ対決についても触れてあります。

おたすけこびとのクリスマス

コヨセ・ジュンジ 絵 徳間書店

じつは、おたすけこびとにヘルプ要請ができるのは、おとなだけなんです。

ごめんね、こどもたち…。

ただし、おとなであっても掃除や洗濯、資格試験のカンニング、オフィスのペーパーワーク処理などのお手伝いは受け付けておりません。

こどもを笑顔にしようとしているおとなが窮地に立ったときに、おたすけこびとは出動します!

というわけで、1年に1度、世界中のこどもたちのために獅子奮迅の活躍をするあの方のために、おたすけこびとたちが力を貸すのは当然ですね。

この絵本のメイキング、そしておたすけこびとシリーズの発端については、絵本ナビのインタビューをお読みください。

今回はコヨセさんの単独インタビューではなく、私や担当編集者もくわわって、ほとんど漫才 (^o^)。

おたすけこびとシリーズの絵本は、こんな感じににぎやかな、通称「おたすけ会議」を重ねて作っています。

https://www.ehonnavi.net/specialcontents/interview/20091202/

おたすけこびとのまいごさがし

コヨセ・ジュンジ 絵 徳間書店

おたすけこびとシリーズの3冊目。

表紙をめくってすぐの見返しから、物語ははじまります。

雨にぬれる緑があざやかな初夏。

公園に面した平屋の家には広縁があり、なつかしい昭和の雰囲気です。

今回の依頼主は、この家にひとりで住むおばあさん。

おたすけこびとに電話をかけて、まいごの特徴として伝えたのは…

「みみは ちゃいろで、はなが ピンクで…」

まいごは、おばあさんが飼っていた子猫ちゃんでした。

じぶんで探しにでかけられないおばあさんのために、こびとたちが子猫の捜索にでかけます。

なんと子猫は、側溝に落ちていました。

小さな溝ですが、雨で水嵩が増しているので、子猫にとっては命にかかわる危険な状況です。

でもだいじょうぶ。こびとたちのレスキューチームは、万全の体制でのぞみます。

この本の出版は2011年の6月。

いつもどおり1年半ほどかけて準備をしてきて、すべての原画がそろい、校正も済み、印刷にかかろうというタイミングで、東日本大震災がおきました。

私はうろたえました。

水難にあう子猫の本など、出版してはいけないのではないかと。

傷をえぐるようなことになるのではないかと。

震災後に、何度も被災地を訪れました。

そこで目にしたのは、数多くの重機が復興のために働く姿。

こどもたちには、それが何年も(今なお)つづく日常の風景となったのです。

コヨセさんの参加も得て、被災地の子どもたちとともに、はたらく車や、おたすけこびとの楽しいワークショップを幾度も重ねていきました。

よろしければ、のんきで楽しい、絵本ナビのインタビューもお読みください。

https://www.ehonnavi.net/specialcontents/interview/20110622/

おたすけこびととハムスター

コヨセ・ジュンジ 絵 徳間書店

おたすけこびとシリーズ4冊め。

今度の依頼主は、工作中に指をケガしたおとうさん。

おとうさんに替わって、おたすけこびとが作りあげるのは、ハムスター用の木製回し車です。

おたすけこびとの重機のほとんどは建設重機ですから、こういう仕事はお手のもの。

設計図をみて、ハムスターのお世話をしながら、ちゃくちゃくと作業をすすめます。

さいごは、ハムスターの力も借りて。

わたしも、コヨセさんも、この本のためにハムスターを飼いました。

わたしのハムスターの名前は、雪花菜(おから)ちゃん。

コヨセさんのハムスターの名前は、キンゴローくん。

(ただし、奥様と息子さんは別の名前で呼んでいたとか…(^_^;)

雪花菜ちゃんと回し車。

この木製回し車は、わたしが制作したものです。

(正確にいえば、わたしの監督のもとに夫が…。でも、色塗りはぜんぶわたしですよ)

さらにトリビアな裏話については、絵本ナビのインタビューでお楽しみください。

おたすけこびととあかいボタン

コヨセ・ジュンジ 絵 徳間書店

おたすけこびとの5冊め。テーマカラーは青。

ぬいぐるみの目の赤いボタンがなくなって困っているおかあさんから、緊急コールがかかります。

現場にかけつけたこびとたちは、任務にとりかかるやいなや、家具のすきまにころがっていたボタンを発見。

ところがなんと、まさかの人為ミスで、そのボタンがピョーンと飛びはねて、水槽の中へ…!

でもね、かれらは責任のなすりあいなんかしないんですよ。

なあに、へっちゃらさ、と、次なる難関に楽しげに挑みます。

そしてどんなときにも楽しむことを忘れません。

今回のみどころは、水のなかの景色、そしてメダカと水草です。

コヨセさんは、子どものころに見たゆらぐ水の風景と、長年たいせつにしている水槽のメダカたちを、愛情をこめて描いてくれました。

くわしくは、コヨセさん自身の文章でお読みください。

http://www.kodomo.gr.jp/kodomonohon_article/7541/

おたすけこびとのにちようび

コヨセ・ジュンジ 絵 徳間書店 装丁:森枝雄司

おたすけこびとシリーズの6冊目、なんと10周年だそうです。

お話のネタもつきてきた気分でしたが、担当編集者の「オフの日、みてみたい」の一言で、突如、目の前に楽しげな光景がひろがりました。

はたらき者のこびとたち。おやすみの日には、どんなことをして過ごすのでしょう。

重機の描写に定評のあるコヨセさんは、じつはファッションにもこだわりをお持ちで、パジャマや私服姿のこびとたちを愛情込めて描いてくれました。

うしろ見返しに描いてある落とし物。シリーズの別の本にでてくる小物なんですよ。トリビアですが、わたしたちもたのしく遊んでいます。(^o^)

おたすけこびとと おべんとう

コヨセ・ジュンジ 絵 徳間書店

おたすけこびとシリーズの7冊目。

こびとたちが船に乗ります。

重機とともに大きな船に乗りこんで、大きな荷物を水上運搬するこびとたち。

しかも、正午までの時間指定のお届け物!

だって、おべんとうなんですもの〜。

緊張感あふれる、とはいえやっぱりのんびりとした彼らの仕事人ぶりをお楽しみください。

一年半近い制作過程をブログの「ときたま日記」に載せました。

ヒミツの裏話が満載です。どうぞお楽しみください。

① http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=69

② http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=71

③ http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=82

④ http://chihiro-nn.jugem.jp/?page=2&month=201906

⑤ http://chihiro-nn.jugem.jp/?month=201907

⑥ http://chihiro-nn.jugem.jp/?page=1&month=201908

⑦ http://chihiro-nn.jugem.jp/?month=201909

⑧ http://chihiro-nn.jugem.jp/?month=202001

⑨ http://chihiro-nn.jugem.jp/?page=2&month=202003

⑩ http://chihiro-nn.jugem.jp/?page=1&month=202003

⑪ http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=109

編集はシリーズとおしての担当、上村令さんと、新登場の高尾健士さん。

装丁は、ずっとチームの森枝雄司さん。

おたすけこびとと やんちゃなこいぬ

コヨセ・ジュンジ 絵 徳間書店

おたすけこびとシリーズ、8冊目です。

子犬と暮らしはじめるときって、なにかとてんやわんやですよね。

どうやら、この家の男の子も、うれしくて一人で散歩につれだそうとして逃げられてしまったようです。

家の前で泣いている男の子の姿を、パトロール中のおたすけこびとが発見!

(そう、今回は依頼電話での出動じゃないんですよ)

ヘリコプター出動で、まいごの子犬を空から探します。

制作中の裏話は、こちらからどうぞ。

プリンちゃんシリーズ

プリンちゃん

たかおゆうこ 絵 理論社

わたしにむすめが産まれたとき、

小さな女の子ってプリンみたいだと思いました。

やわらかくて甘いにおいがして。

ふだんは素朴で、おてんばなのに、たまにデコってプリンアラモードになるところも。

はじめは自分で絵をかくつもりでしたが、たかおさんが描いたデモ版の絵をみてヤラレタと思い、以来、たのしい共作がつづいています。

たかおさんが絵をかいている間、ひまになった私は、プリンちゃんの歌を作ってしまいました。

(校了間際だったので担当編集者Yさんには嫌がられましたとも。それでもちゃんと載せてくれた優しいYさん)

その後、近所の保育士さんたちにそそのかされて、おどりも作ってしまいました。

理論社HPのプリンちゃんの部屋で、みてください。

歌って踊ると、たのしいですよ。

わたしも時々、肩凝り解消におどります。

プリンちゃんのなつやすみ

たかおゆうこ 絵 理論社

おかしの国の夏休み。

プリンちゃんは、ブラウニーとうさんと、アイスクリームのおかあさん、友だちのドーナツくん、マシュマロちゃんといっしょに海へとでかけます。

アイスクリームが溶けちゃうんじゃないかって?

ご心配なく。

砂浜は、おさとう、さーらさら。

海はソーダで、しゅーわしゅわ。

ぜんぶ、おかしですから!

たかおさんは砂浜でスイカ割りをしたら、スイカが砂まみれになって悲しかったそうだけど、その心配もいりませんね。

どこまでも甘いおかしの国の夏休みは、夜までおたのしみがつづきます。

花火だって、ぱらぱら落ちてくるものを収穫できるんですよ。

さあ、なーんだ?

制作中のお話は、こちらからどうぞ。

プリンちゃんとおかあさん

たかおゆうこ 絵 理論社

おかしの国のプリンちゃんシリーズの2作目です。

プリンちゃんのおかあさんは、アイスクリームのバニラさん。

そう書いたテキストをわたしたら、絵描きのたかおさんに爆笑されました。

あれ? プリンのママがアイスクリームって、へんですか…?

ごく自然にうけとめる方と、大いに違和感をおぼえる方に分かれることに気づきました。

でもまあ、家族って、いろいろだから。

1作目とおなじく、歌と楽譜もついています。

プリンちゃんとモンブランばあば

たかおゆうこ 絵 理論社

おかしの国のプリンちゃん、3作めです。

プリンちゃんのおばあちゃんは、モンブランばあば。

たぶん、和栗のモンブランですね。母方の祖母となります。

(わたしのひみつのスケッチブックには、プリンちゃんの家系図があります)

さすがは、プリンアラモードひめになるプリンちゃんの祖母、パフェになるアイスクリームのバニラさんの母、と思わせる、おしゃれで素敵なばあばです。

そうそう、理論社HPのプリンちゃんの部屋には、きせかえもあるんですよ。

ダウンロードして、切り抜いて遊んでくださいね。

https://www.rironsha.com/きせかえプリンちゃん

プリンちゃんと ブラウニーとうさん

たかおゆうこ 絵 理論社

プリンちゃんシリーズ4冊目。

おとうさんは、ブラウニーです。

素朴で飾り気がないけれど、どっしりと味わい深いのです。

苦みばしった甘さもあって、なかなかいい男。

でも、たかおさんは、コンニャクに見えないようにと苦心したようです…(^o^)

プリンちゃんのハロウィン

たかおゆうこ 絵 理論社

プリンちゃんシリーズ5冊目。

おかしの国のハロウィンです。

プリンちゃんは、ともだちのドーナツくんと ババロアちゃんといっしょに仮装をして、でかけます。

前々からハロウィン版をかきたかったという たかおさん。

とても熱心に、夜の町をどう表現するかを考えていました。

そのかいあって、光と闇がとてもとてもきれい。夜の深まりとともに闇色が変化します。

ハロウィンですからね、ちょっぴ〜りだけ、こわいんですよ。ふっふっふ。

プリン5 メイキング記事、たくさんあります。(^_^;) よろしければ…。

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=5

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=27

http://chihiro-nn.jugem.jp/?day=20180411

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=37

http://chihiro-nn.jugem.jp/?eid=47

エロール・ル・カインの絵本

アラジンとまほうのランプ

アンドルー・ラング 文 エロール・ル・カイン 絵 ほるぷ出版

ル・カインの絵本の翻訳って、ちょっと割の合わない仕事です。

なぜなら、ル・カインの絵本のページをめくる人にとって、文章は刺身のツマでしかないから。

それほどにル・カインの絵は繊細で華麗で魅力的。

色の響きを目で追うだけで心拍数があがります。

微量の毒や倦怠感、それと相反する親しみやすさやユーモアもふくまれていて、とりこになってしまう人たちは多く、そういう人たちにとって、文などどうでもよろしい。

だから翻訳者としては、せいぜい絵の邪魔にならないように務め、裏方に徹するべく穴のあくほど絵をみつめて、どうすればその絵を一層ひきたてられるかに腐心してひかえめに隣に訳文をおかせてもらうのです。

たっぷりと絵を味わった満足感がいちばんの報酬。

…ん。やはり、割の良い仕事かな。

三つのまほうのおくりもの

ジェームズ・リオーダン 再話 エロール・ル・カイン 絵 ほるぷ出版

ロシアの昔話を、若い頃にロシアで暮らしたイギリス人作家、リオーダンが再話した本です。

貧乏で子だくさんの弟が、金持ちでいじわるな兄さんに食べ物をもらいにでかけます。

愚直な弟には、ふしぎな力が味方をしてくれて、さいごには幸せになるという定番の物語。

飢えと寒さに苦しんだロシアの民衆が語り伝えたにちがいありません。

翻訳にあたって悩んだのが、食べ物でした!

それというのも、この原書は英語。再話者はイギリス人。

本にでてくるロシア料理が、イギリスの子どもたちが楽しめるようにイギリスの食べ物にすり替えてあったからです。

さて、どちらの国からも遠い日本の翻訳者であるわたしは、どうするべきか。

日本の子どもたちが違和感なくお話にとけこめる食べ物にはしたいけど、味噌煮とか団子に変換するわけにはいきません。

類話の日本語版はできるかぎり読みました。みなさん、ご苦労なさっていますね。

絵描きのルカインもイギリス人なので、全体としては、むかしのヨーロッパという感じがだせれば合格点でしょうが、とりあえず、ほんとうはどんなものなのかを知りたくてたまらなくなるのは翻訳者の職業病。

私のしってるロシア料理なんてピロシキくらい…。はて、いかなる料理なのか?

物語のロシア語版をグーグル翻訳で読み、懸案の料理とおぼしき単語をコピペで画像検索しましたが、よくわかりません。

そこで、担当編集者の石原野恵さんとともに、ロシアの素朴な家庭料理をたべさせてくれるというお店を訪れました。

日本人と結婚をしたロシア人女性が一人で経営しているので、日本語も堪能でしょうしね。

いかにも家庭料理らしいロシア料理をあれこれ食べ、お店に私たちしかいなくなった頃、カウンターにいるロシア人女性に話しかけました。

ところが…、ぜんぜん日本語が通じない!

四苦八苦の末にわかったのは、たまたま店番を頼まれた旅行中のご親戚ということでした。

でも、せっかく取材にきたのです。ロシア料理各種を平らげちゃったし…。

なんとかモトを取らねば。

身振り手振りの片言会話で、とりあえず(たぶん)いろいろ教えていただきました。

それによると(たぶん)、「ロシア料理といっても、なんたってロシアは広いからね〜、地域と民族によってぜんぜん、ちがうのよ〜〜」という、まことに雄大なお返事でした (^o^)

「だってほら、マトリョーシカの顔をみてちょうだい。肌や髪の毛、目の色がちがうマトリョーシカがいろいろ。これぜんぶ、ロシアなのよ〜」と、ずらりと並ぶマトリョーシカと、壁に貼ってあるロシアの地図を指さす彼女。

「こっちの顔は、この地域。あの顔は、ほら、このへんのロシアね」

「ほほお…」

「そもそも、マトリョーシカは、日本から来たのよ♪」

「へええ…」

石原さんと私の興味は大きくカーブを描いて(やや捨て鉢に)マトリョーシカへと向かいます。

だってこのお店、希望者にはマトリョーシカの絵付けも教えてくれるんですもの。

ほかには誰もいない店内で彼女と三人、小さなテーブルで片言会話を交わしながら、のんびりと絵付けをはじめた私たち。

ロシアならではの色づかいを教えてもらったりして、楽しかった。

まあね、広大なロシアの香りを肌で呼吸してきました、ってことで。

わたしのマトリョーシカは、秋田こまちっぽくなりました。

シンデレラ または、小さなガラスのくつ

心の美しい娘が継母にいじめられつつも、高貴な身分の男性とむすばれるロマンチックストーリーは世界各地にあり、グリムの「灰かぶり」や日本の「落窪物語」もシンデレラの類話とされています。

でもやっぱりシンデレラといえば、ガラスの靴に、かぼちゃの馬車。

この必須アイテムは、17世紀末にフランスのシャルル・ペローが加えた独創だそうです。

サロンの貴婦人たちを相手にお話を語ったペローは女心のツボを心得ていたのでしょう。

そのさらに300年後に、ル・カインがのこしてくれたのが、この繊細華麗な絵本。

すみずみまで美しいのはもちろんですが、ネズミが馬に、トカゲが御者に変身するアニメシーンもみどころです。

ついでですが、シンデレラって足はやいんだな〜、運動神経よかったんだな〜と嘆息した子ども時代の思い出から、私は「のはらひめ」を作りました。